“人工智能”与美国著作权法:对应和挑战

目次

壹、从模仿到仿人

贰、定义与问题

一、概念定义

二、原理与操作

叁、生成式人工智能的著作权问题

一、输入端

(一)“崔布雷诉OpenAI集体诉讼”案

(二)“匿名作家诉OpenAI集体诉讼”案

(三)“西尔弗曼诉OpenAI集体诉讼”案

(四)“盖蒂图像公司诉稳定迭代人工智能公司”案

(五)“安德森等诉稳定迭代人工智能、Midjourney和DeviantArt公司”案

(六)“匿名者诉GitHub、微软及OpenAI”案

(七)端倪、问题与挑战

二、输出端

(一)美国版权局的政策

(二)司法实践与发展

(三)争议与评论

肆、结论

【摘要】

当一位知名的作家向人工智能应用ChatGPT提问对自己的作品的意见时,ChatGPT在极短时间就生成了一篇非常详尽的摘要和分析。但这也强烈意味著开发这款人工智能工具的企业OpenAI没有经过作者的许可,就通过对其作品的全部或绝大部份复制,对ChatGPT进行了“深度学习”。究竟这是否构成著作侵权行为,抑或合理使用?目前已成为美国法院必须面对和处理的问题。

另一方面,人工智能的生成物是否应该获得著作权的保护?目前美国版权局新出台的政策和联邦地区法院的判决已提供了初步的答覆:只有自然人才具有“作者资格”,也只能从“作者”的独创表达才能获得著作权的保护。但是在这个看似简单明了的基本原则背后,却还有著一连串既有趣、又复杂的问题需要厘清。

本文拟对美国著作权法制体系如何对应近来人工智能发展所带来的挑战进行一个比较详细的梳理,包括检视目前引起了许多关注的八个关于侵权、一个关于赋权的“测试案件”,并提供未来应如何继续有效对应的前景分析。

【关键词】

人工智能、著作权、深度学习、独创性、合理使用

壹、从模仿到仿人

人类天生喜好模仿。[1]也以此作为学习和求生的本能,让本来在几乎各个方面与其他动物相较都不具优势,且对自身非常不利的环境下,却能运用唯一的工具 —— 智慧,不断地尝试、探索、适应而生存了下来,并登上了食物链的顶端,成为当前地球上最具优势的物种。也正是因为人类的好奇、探索和模仿促成了各种创新与发明。[2]人类除了模仿周遭的人物,也同样期待“被模仿”并以此为基础从事更多的附加创新。自古以来已经出现了以人类自己为核心(或“拟人化”的呈现anthropomorphizing),再结合不同物种的优势形成更优的“超人类”便不断在许多的神话和传说之中出现,如狮身人面、人马兽等等。

一个直接反应了这个人类特性的著名神话故事是,属于半人半神的普罗米修斯(希腊文:Προμηθεύς/ Promētheús)从奥林匹斯山(Όλυμπος/Mt. Olympus)偷了火种送给人类。当众神之王宙斯(希腊文:Ζεύς/Δίας)得知此事之后大怒,于是命火神赫菲斯托斯(希腊文:Ἥφαιστος、英文:Hephaestus)用黏土打造出了世间第一位女性潘朵拉(希腊文:Πανδώρα、英文:Pandora),另铸造了一个让她随身的金属“盒子”(其实应该是个坛子(πίθος/pithos),却一直被误译)送给人类作为惩罚。宙斯的妻子赫拉(希腊文:Ἥρα/Ἥρη、英文:Hera)则赐予了好奇心给她。她因为自己的好奇心打开了那个金属盒子,结果释放出了所有邪恶到人间:贪婪、虚伪、诽谤、嫉妒、痛苦、战争等等,等她把“盒子”盖上时,只剩“希望”(Elpis)还留在其中。[3]火神赫菲斯托斯的另一项“成就”是用青铜打造了一个名叫塔罗斯(希腊文:Ταλως、英文:Talos)的机械巨人,具有高度的智慧,能自动操作,帮助宙斯守护克里特岛(希腊文:Κρήτη、英文:Crete)。

关于塔罗斯的神话故事应是目前已知最早的、涉及到今天被称为“人工智能”的记载之一,也足证这样的想法(哪怕还只停留在纯粹属于想像或幻想的阶段)自古早已有之。从古以降,无分东西文化,各种具体的尝试也从未间断,诸如人工服务员、自动杀人的器械、不计其数的监视控制系统和娱乐工具等等,诚可谓渊远流长,各家文化皆所见略同。[4]

当代“人工智能”的滥觞一般是溯及到英国的艾伦·图灵(Alan M. Turing, OBE FRS, 1912-1954)博士(被誉为计算机科学与“人工智能之父”)和于1956年夏季在美国举行的“达特茅斯会议”(Dartmouth Conference)。图灵在他的经典论文中开宗名议题出了一个问题:“机器能思考么?”继而以“模仿游戏”(The Imitation Game)来论证这个命题的荒谬性与可能的思路,并推导出了著名的“图灵测试”(Turing Test)和符号操作可能就是人类思维的本质的新思路。[5]“达特茅斯会议”则是正式确定了以“人工智能”作为研究领域的称谓以及系统性地梳理出了多个相关的理论和未决的问题,对未来的研发提供了一些可行的具体方向,指出“学习或智能的任何其他特性的每一个方面都应能被精确地加以描述,使得机器可以对其进行模拟”。[6]从此“人工智能”的发展经历了70年的筚路蓝缕和多次的起伏,有时获得了一定的成功、突破,也遭遇了许多的瓶颈、挫败甚至倒退。[7]

贰、定义与问题

一、概念定义

最近于“人工智能”的发展又到了一个向上攀升的阶段(也有人认为是“突破”,但还有争议),而且由于诸如ChatGPT(是Chat Generative Pre-trained Transformer(聊天生成预训练转换器)的简称)、DALL-E(名称是著名画家萨尔瓦多·达利(Salvador Dali)和皮克斯动画工作室(Pixar Animation Studios)的电影《机器人总动员》(WALL-E)的组合)、DALL-E 2、Midjourney等应用软件或工具的出现,让社会的关注和兴趣达到了空前新高。但如果仔细探究即不难发现,各界至今对于究竟什么是“人工智能”、范围应当为何等问题都还没有取得共识,因此既有的法律(包括国际公约)也还没有统一、明确的定义(不过欧盟可能即将通过首个针对“人工智能”并对所有成员国具有强制效力的条例,其中有一个定义条款,详见后述)。

前已述及,“人工智能”的名称是个“舶来品”,从英文“artificial intelligence”的字面意义直译而来。不过这个中文称法容易产生误导,让人产生各种“拟人化”的联想,把一个机器工具在概念上转化成了一个彷佛具有“准人性”思维的“机器人”(或许與以往好莱坞制作、拍摄电影了许多相关的科幻影片相关)。因此倒不如称为“仿智能”或“智能人工”,因为“artificial”本身就寓含了一定程度的伪作、仿制的意思。[8]至于通过机器工具给予的辅助或其本身的功能与操作要达到如何程度才构成所谓的“人工智能”,各界可能会有相当大的认知差异。例如,英国的国防科技实验室认为,人工智能必须同时具备四个要素:(一)数据、(二)软件程序(逻辑演绎)、(三)平台、以及(四)整合。[9]按照这个要求,殖入人体自动从事器官修补或药物治疗的纳米芯片和相关器材(纳米转染技术nanotransfection)就未必会被视为具有人工智能,但在一般的认知上卻可能得到相反的结论。[10]

联合国教育、科学及文化组织(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO)的193个成员于2021年11月23日以全票通过了一个不具法律拘束力,但却至关重要、值得各国未来在制定相关的国内立法时借鉴参考的文件,称为《人工智能伦理问题建议书》(Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence)。其中将人工智能系统视为“有能力以类似于智能行为的方式处理数据和信息的系统,通常包括推理、学习、感知、预测、规划或控制等方面”。[11]换句话说,“人工智能系统是整合模型和算法的信息处理技术,这些模型和算法能够生成学习和执行认知任务的能力,从而在物质环境和虚拟环境中实现预测和决策等结果。在设计上,人工智能系统借助知识建模和知识表达,通过对数据的利用和对关联性的计算,可以在不同程度上实现自主运行。”[12]

欧洲联盟(European Union,以下简称欧盟)目前正拟制定《人工智能法》(Artificial Intelligence Act)作為通行全欧盟的强制性条例(regulation)。[13]这个立法草案的第3条第(1)款拟将“人工智能”定义为:“以一或多种特定的方式和路径,依据由人类定义的一组目标,生成如内容、预测、建议或决定等会影响其互动环境所开发的软件”。[14]至于“特定的方式和路径”究何所指,则交由随附于该法的《附件一》(Annex I)予以规制(刻意不直接规范在条文中,以保持弹性和机动性,可随相关科技与市场的发展与变化快速调整对应)。该《附件一》(草案)目前列出了三种类型:

(一)机器学习演算(machine learning approaches);

(二)逻辑与知识演绎算(logic- and knowledge-based approaches),包括知识表示(knowledge representation)、归纳编程(inductive programming)、知识库(knowledge bases)、演绎及归纳引擎(inference and deductive engines)等;以及

(三)统计演算(statistical approaches)、贝叶斯概率估计(Bayesian estimation)、搜索和最优化方式(optimization methods)。[15]

二、原理与操作

从上列的论述可见,无论如何定义人工智能,都指含有对应和生成两种功能的软件系统。目前引起社会高度兴趣和关注的“大型语言模型”(Large Language Model,简称LLM)是以其庞大的规模来指称特定类型的人工智能操作。[16]在技术上通过人工智能加速器(AI accelerator)[17]来对参数量(weights)达到数十亿或更高的文字或文本数据(主要的信息来源是互联网,如《维基百科》(Wikipedia)等等)予以处理和运算(即所谓的“深度学习”(deep learning)),包括“无监督”或“自监督学习”(self-supervised learning,简称SSL)[18]和“半监督学习”(semi-supervised learning,也称为“弱监督”(weak supervision))[19]等。另通过“变换器模型”(transformer architecture)进一步加速整个机器学习的过程。[20]继而是对于数据集(dataset)的处理,包括对数据集纯化(dataset purification,像是移除所谓的“有毒通路”(toxic passages)、抛弃“低质量数据”(low-quality data)和删除重复数据(de-duplication)等等)以及使用“概率标记”或“概率术语”(probabilistic tokenization),也就是一种改良式的字节对编码(byte pair encoding,简称BPE,或“双字母组合编码”(diagram coding)),通过贝叶斯概率估计等计算方法,让机器工具的学习以及对文字的表达能更为精准。简单地说,这样的功能和操作犹如人类考试时经常使用的“填充题”作答,由机器工具以尽量拟人化的方式通过逻辑演绎算法“猜测”一个问题(或给予的提示prompt)最可能与最适当的后续对接应当为何,以帮助从事操作的人类去进一步推导、分析,然而从不保证给出答案的正确性(虽然绝大多数的使用者似乎都会推定或假定人工智能总应给出最全面详细、精确无误的答覆)。这也就注定了恐将引发各种潜在(或已发生)的争议。

除了“大型语言模型”,另一个受到了社会高度关注和兴趣的,是以“扩散模型”(diffusion models)或扩散概率模型(diffusion probabilistic models,也称为基于分数的生成模型(score-based generative models))为基础,用变分估计或推断(variational inference)方式训练的马尔可夫链,使其最终的结果或效果既能生成新的事物(主要是图像),也同时要尽量贴近甚至符合原来的数据分布,以确保不会产生离谱的结果(近似于人类的“模仿”)。[21]目前这个模型主要应用于图像的生成、修复、“去噪”与超分辨率成像等领域,知名的软件程序有Dall-e、其下一代Dall-e 2、Midjourney和Stable Diffusion(稳定扩散)等。

由此可见,“人工智能”或“智能人工”原本的设计初衷和操作就是希望借助机器工具做到人类自身原本难以或根本无法做到的事情。这与詹姆斯‧瓦特(James Watt, 1736-1819)发明了含有分离式冷凝器的蒸气引擎、乔治‧斯蒂芬森(George Stephenson, 1781-1848)发明了火车头与铁道交通或是伊莱‧惠特尼(Eli Whitney, 1765-1825)发明了轧棉机(cotton gin,或轧花机)等,结果带动了第一波的工业革命在本质上并没有如何的不同。后来的几波工也革命也是如此。附带一提,历史一再表明,虽然每一波的推展的确取代了不少原来的工作,但也同时开创出了更多、更高薪的就业机会。[22]

固然最近的人工智能发展的确展现出了无数令人无比惊艳,甚至瞠目结舌的成果,但是在未来的应用上却同时具备了极大的潜质与风险。《智能的本质》一书的作者皮埃罗‧斯加鲁菲(Piero Scaruffi, 1955-)便指出,机器工具的“深度学习”是在学习人类已做过的事情(过去时)的技术。如果揭开光鲜亮丽的表象,人工智能领域的主流技术在本质上仍然是图灵机的架构(通行的智能手机和笔记本电脑也还是这一结构);经过几十年的发展,其最大的变化是硬件速度与性能的提升,在算法逻辑上并没有根本性的革新与改变,仍然是同样的基本面,万变不离其宗 —— 人们取得的进步在本质上只是将更多的高性能处理器连结起来,给了机器神经网络更大的空间来模拟人类大脑的思维。[23]他也由此点出了另一个关键:人工智能最大的问题是没有常识,因此不能被信任。[24]人们已经花了几十年去尝试解决这个问题,但不排除可能用错了方法。现在整个重心都在深度学习,但深度学习不能获取常识。深度学习只是收集许许多多的数据,基本上做的是统计工作。[25]因此,诸如人工智能能够在人类的律师考试获得高分或是下围棋击败世界冠军等等是这类机器工具凭借对大数据的统计分析原本应该做到的基本要求;如果无法超越人类自身都可以达到的水平,就意味著应该要遭到淘汰了,但这与“思考”还有很大的距离。也因此在讨论涉及人工智能的问题时,至少在现阶段不能用某种拟人化的寄情去投射(如“机器人”),否则极易自我误导。

叁、生成式人工智能的著作权问题

图左:维米尔(Johannes Vermeer)的《戴珍珠耳环的少女》(c. 1665)。图右:德国人Julian van Dieken通过Midjourney软件生成的《戴亮丽耳环的少女》。

无论是文字或图像,目前的生成式人工智能已可在极短的时间内犹如变魔术般的生成各种令人惊艳的结果。位于荷兰海牙(The Hague)的莫瑞泰斯皇家美术馆(Mauritshuis)借著其“镇馆之作”,约翰内斯·维米尔(Johannes Vermeer)的《戴珍珠耳环的少女》(荷兰文:Meisje met de parel)到外地巡展之际,征集了一幅用人工智能生成,以该画作为基础的一幅“替代品”放在原来暂时空出的位置上,名为《戴亮丽耳环的少女》(A Girl With Glowing Earrings),结果引起了相当激烈的争议,包括人工智能的生成图像是否能被视为“艺术品”,并在莫瑞泰斯美术殿堂占有一席之地?那幅画作是否过于“虚假不实”(例如无论使用如何的透视都不可能看到右耳的耳环、皮肤的质理与上色都显然失真、脸上的雀斑相当“诡异”等等)?等等。有的人则认为这象征了该馆能与时俱进,采纳新知。而该馆收到各界最多的抱怨和质疑,是关于这幅画作是否侵害了他人的著作权。[26]

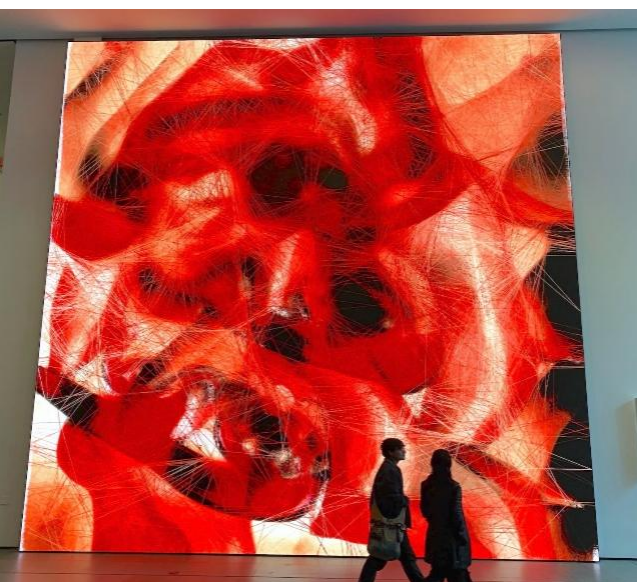

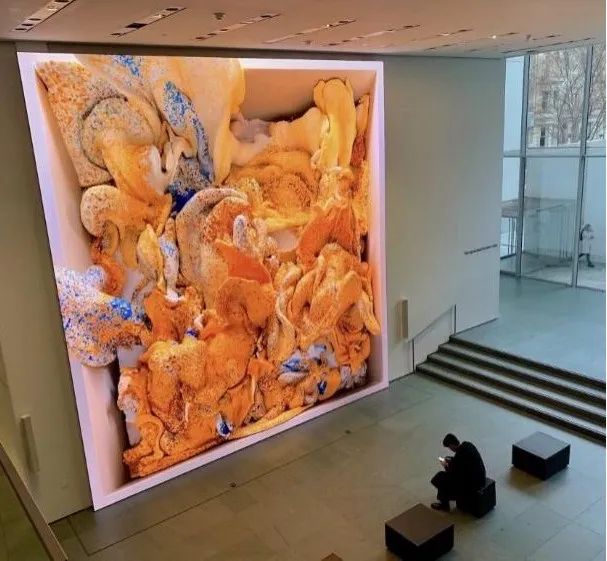

2023年1月纽约现代艺术博物馆“瑞非克‧安那多尔:无人监督”(Refik Anadol: Unsupervised)特展的展厅(Gund Lobby)现场。摄影:Ben Davis, ArtNet News。

与位于美国纽约市(New York)的现代艺术博物馆(Museum of Modern Art,简称MOMA)则更进一步。他们首先提问:如果机器遍览了本馆的所有藏品之后,能“梦想”出什么?继而邀请了美籍土耳其裔的多媒体艺术家瑞非克‧安那多尔(Refik Anadol),运用这个提示和人工智能创作了一个永不重复,能不断变化的视觉立体呈现,并从2023年开始举行一场名为“瑞非克‧安那多尔:无人监督”(Refik Anadol: Unsupervised)的特展。全部的画作都以一整面的大屏幕墙(24 x 24英尺,约合7.32 x 7.32米)和超高清画素的投影来显示,而且呈现出的立体图像场景会随周遭环境因素的改变(如晴天、下雨、光线、人群的移动等等)跟著产生各种变化。[27]因此这也不可避免地产生了许多的法律问题。即使先行搁置能否获得著作权或构成侵权的争论,仅是这些画作究竟应该“归功”(attribution)于谁(即如何署名)便可能会引起很大的争议甚至冲突:给出“提示”的人?人工智能本身?开发该人工智能的人(软件设计者或(和)其雇主)?还是提供作为机器“深度学习”的各个对象的作者?其次是,纵使可对人工智能的生成物赋权,对于一个没有固定形态、不断在变化的呈现是否符合“固定”(fixation)的要求?所涵盖的范围究竟应该为何?

一、输入端

由于人智能全必须通过对既有材料的收集从事“深度学习”,在先天或定义上从输入端开始便总是需要对他人既有的文字、声音或图像等各种作品的数字档案进行全面或相当程度未经许可的复制,也意味著承载了高度的侵权风险(除非能举证符合或构成合理使用)。[28]对于权利人而言,也同样寓含了非常高难度的举证挑战,因为既然人工智能的“深度学习”几乎总是涉及对来自无数作者的大量作品从事大规模的复制,然后以类似回收资源运用的方式,先予以碎片化,再通过软件以统计分析的处理重新组合,要如何从最终的生成结果进行回溯,并识别、指认其中的哪个部份是对哪位特定作者的哪个特定作品的复制势将非常的困难。

在合理使用的抗辩方面,美国《著作权法》第107条的一般判定法则采取了所谓的“四要素分析法”:(1)使用的目的和性质,包括是否在本质上属于商业性的使用抑或非营利的教育目的;(2)被从事使用、具有著作权的作品性质;(3)相对于被使用的作品整体,所使用的数量和程度;以及(4)其使用对受到著作权保护的作品的潜在市场或价值产生的影响。[29]后来的司法实践对其中的第一个要素又增列了应考量是否具有足够的转化或转型(transformative)。虽然这四个要素应等质等量齐观,但被指控侵权物的转化程度往往会对法院的判决产生决定性的影响。[30]

对于以含有著作权的作品来训练人工智能支持应构成合理使用的一方(如Open AI等从事人工智能开发的企业)认为,如果检视第一个要素,“深度学习”的性质和目的应属于转化性而非表达性(expressive)的使用,因为通过这样的训练过程才能形成一个非常具有实用价值的生成式系统。此外,由于整个系统的学习训练过程并不对外开放,因此上述的第三个因素也应对其有利。赞成方试图援引“谷歌图书案”的二审判决作为依据。[31]联邦第二巡回上诉法院在该案判决,谷歌公司以电子扫描复制了所有图书馆的藏书,并以此创设了一个可供搜寻的超大型数据库,但对使用者的搜索结果只从每册书的电子档摘取其中小部份的内容呈现构成合理使用。因此,赞成方认为,只要人工智能的生成结果不是把特定作品的全部或相当部份原封不动地重新呈现,也应同样地构成合理使用。

不过反对方则指出,如果的确只是为了“自我学习”之用,那么构成合理使用或有可能,但生成式人工智能显非如此。这类机器工具在设计的本意和功能上就是要在既有作品的基础上运用统计算法来推测接下去的可能表述(无论是文字或图像),因此形同对原作品从事“续写”或“改编”,并不是真正的转化性使用。况且这类工具最终是为了要推向市场,从事各种可能的商业开发和利用,所以也绝非止于单纯的“学习”而已。

饶舌歌手Drake(左)和The Weeknd(右)于2014年3月25日在英国伦敦O2体育馆(The O2 Arena)的现场表演(来源:BBC广播网)。

至于上述的第四个要素,反对方则指出,如果容许可以“学习”为名,让人工智能从事各种“仿真”之作,不但会对消费者造成困扰,也显然对原作者构成直接的竞争。例如,2023年4月14日由一个署名为“Ghostwriter977”(这个名称本身就寓含了代笔或影子作者之意)推出,名叫“袖上我心”(Heart on My Sleeve)[32]的歌曲,宣称是由目前当红的两名加拿大饶舌歌曲明星德雷克(Drake)和威肯(The Weeknd,华语圈常因其头发造型被昵称为“盆栽哥”)合唱,结果立即引起了很大的轰动。然而实际上这是由人工智能所生成的结果,虽然其中的声音极度逼真,终究与两位歌手完全无关。当环球音乐集团(Universal Music Group)在三天后(17日)将此曲从各流媒体平台全面下架时,这首“伪歌曲”在抖音(TikTok)的流量已突破了1,500万人次,在思播(Spotify,或“声田”或“声破天”)播放了超过60万次、在“油管”(YouTube)则超过了27万5千次的观赏。[33]

受到此一事件的刺激,整个音乐产业已经展开了对应这种“伪歌曲”甚至于整个人工智能开发的“总动员”。他们一方面向从事人工智能开发的企业和研究机构等提出了严厉的警告,包括将提出规模性的诉讼,另一方面由40个最具规模和影响力的权利人组织联合组建了针对人工智能问题的一个全新的权利人联盟,并提出了7个核心原则。凡是不符这些原则的,将进行全面性的抵制(boycott,或杯葛)和诉讼,也不排除会有更多的对抗,运用各种可行的手段让人工智能无法接触、取用仍受著作权保护的各类词曲。[34]

此外,美国的作家协会(Authors Guild)发布了一封公开信,呼吁从事生成式人工智能的科技公司除非经过适当的许可或费用支付,必须立即停止使用含有著作权的作品。[35]截至2023年7月中旬,这封信已获得了超过一万名作者的连署,其中包括了多位国际知名的作家。[36]

这些发展形同向人工智能的业者发出了最后通牒,犹如之前多次创新科技发展的历程,在科技发展与内容提供两者之间用法律切出了一道鸿沟,在硝烟弥漫、尘埃未定之前,势将对人工智能的后续开发、使用、与商业模式的建构形成巨大的压力和制约。不过就在权利人组织紧锣密鼓备战之际,个别战役已然展开:

(一)“崔布雷诉OpenAI集体诉讼”案

既然循著法律途径来解决争端已势不可免,最终会有决定性影响的自然还是法院判决。目前在各地不同的联邦地区法院已出现了多个待审的诉讼。例如,知名的畅销恐怖及黑色幽默小说作家莫娜‧阿瓦德(Mona Awad)和保罗•崔布雷(Paul Tremblay)于2023年6月28日联名起诉了开放人工智能研究中心(OpenAI),并邀请其他作者加成为一个集体诉讼(class action),指控后者在从事其人工智能系统的“深度学习”过程中,未经许可也未支付任何报酬或费用,大量“摄取”(ingesting)了原告等人受著作权保护的作品。[37]OpenAI在2018年6月曾自行披露,他们“训练”其第一代人工智能GPT-1系统的一个重要来源是当时已经颇受争议,名为BookCorpus的大型书籍文本数据集(这个数据集又从一个名为Smashwords.com的网站收录了无数尚未正式出版、但几乎都还有著作权的作品),后来的版本与机器学习则更“变本加厉”。原告的指控并主张,当他们向ChatGPT提示自己的作品名称,后者便可立即对其小说的内容提供极为详尽的介绍和摘要,也就表明和证明了他们的小说已被用来作为训练人工智能的素材。另据OpenAI于2020年7月自行发布、介绍其GPT-3的说明文件透露,该系统使用的训练素材中有15%是来自“两个以互联网为基础的书籍语料库(corpora)”,分别被冠称为“书库1”和“书库2”。起诉书综合各方信息,估算“书库1”约包含了63万个书目,“书库2”则应有29万4千部书籍。并据此指控和主张,由于ChatGPT使用的大型语言模型必须完全依靠各种内容的存在才能操作,其本身便是一个派生或衍生侵权物,侵害了其中所有作品作者的复制权与改编权。[38]

(二)“匿名作家诉OpenAI集体诉讼”案

也在同一天,一家名为Clarkson的公益法律事务所代表12名作者向北加州联邦地区法院提出了一个范围更广的集体诉讼(还包括刑事自诉,但却完全没有涉及著作侵权的指控),指控被告OpenAI开发的ChatGPT人工智能系统违反了联邦《电子通信隐私法》[39](刑事)、《计算机欺诈及滥用法》[40](刑事)《侵害隐私法》[41](刑事)和《反不正当竞争法》[42](民事)等规定。[43]

(三)“西尔弗曼诉OpenAI集体诉讼”案

此外,美国的喜剧演员、节目制作人及作家萨拉·西尔弗曼(Sarah Silverman)联合另外两名作家于2023年7月7日也提出了一个集体诉讼,指控OpenAI及其相关事业开发的ChatGPT等生成式人工智能对他们的作品构成著作侵权,例如未经许可复制了西尔弗曼的回忆录《胆小鬼》(The Bedwetter,字面直译是“尿床者”)。其举证与上述的《崔布雷诉OpenAI》案非常类似,也是从人工智能可以对其作品从事极为详尽的描述反向推导出,除非人工智能对其作品从事了全部或大量的复制,否则绝不可能会给出如此详尽的归纳。

(四)“盖蒂图像公司诉稳定迭代人工智能公司”案

除了OpenAI已陆续遭到愈来愈多的侵权诉讼,其他的人工智能开发企业也难以幸免。不过在举证方面,主张图像生成构成侵权的原告或将面临更大的难度。例如,国际知名的相片图库运营商盖蒂图像公司(Getty Images)于2023年2月在特拉华州联邦地区法院起诉稳定迭代人工智能公司(Stability AI, Inc.),指控被告对其图库内超过1,200万个仍有著作权的摄影作品从事了未经许可的复制,也未支付任何的许可费用,另指控被告侵害了其商标权并从事不正当竞争等。在指控著作侵权的部份,盖蒂图像公司认为,被告容许其使用者运用其开发的“稳定扩散”(Stable Diffusion)人工智能软件系统与生成模式,可对获取到的摄影图像,尤其是附随于每帧摄影作品的简短解说,从事更正确的机器学习(建立图像与文义之间的关联),也让使用者能从事各种后续性的改编运用,再从中收费获利,也就与原告形成了直接的竞争关系。[44]

作为初步的举证(即大体证据prima facie evidence)之一,原告在起诉书里提出了两个供比对的图像。上左图是英国足球明星大卫‧贝克汉姆(David Beckham)在一场比赛中的实况,并打上了原告的水印;上右图则是被告人工智能模型的生成图像,仍可看到被扭曲呈现的水印和白色球衣上被稍事改变的英文字样(白衣球员的右腿和右脚并呈现出不自然的扭曲)。原告拟以此来反向举证被告显然全盘复制和改编了原告的作品。在另一个举证,被告的生成图像依然清晰可见原告的水印(仅有轻微的扭曲),但是其中的人物脸部却明显地被“丑化”了(至少以人类的主观标准而言),因此原告主张不但侵害了其作品的复制权与改编权(皆为财产权 — 除了视觉艺术作品,美国现行著作权法并不承认如作品完整性等人格权),还造成了对原告商标的侵权和商誉的诋毁与破坏(见下图)。

这两个举证因为包含了原告的浮水印,所以还能相对明确的显现出两者之间可能存在的关联性。至于法院是否接受,抑或认为是构成足够的转化性使用,还有待后续诉讼的发展给出答案。无论如何,此处恐怕还有个必须先决的事项:盖蒂图像公司是否具备作为本案原告的诉讼资格(standing,即当事人适格),亦即原告必需证明其确实为所有图像的权利人或独占被许可人(exclusive licensee)。[45]

(五)“安德森等诉稳定迭代人工智能、Midjourney和DeviantArt公司”案

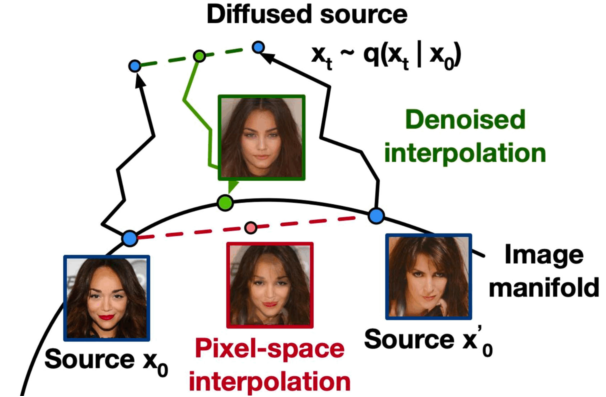

在另一个关于图像生成的诉讼,知名的漫画家莎拉·安徒生(Sarah Andersen)联合另外两位艺术家于2023年1月13日向北加州联邦地区法院起诉了稳定迭代人工智能、Midjourney和DeviantArt(“异艺”)等知名的人工智能图像生成企业。[46]原告在起诉书中试图从人工智能扩散模型的若干逻辑算法和实际操作等来初步举证(或反向推导)被告复制了原告的作品。左图是人工智能如何把原本两个来源不同的头像照片予以叠加,通过对“形象流形”(image manifold)与像素—空间插值(pixel-space interpolation)的处理,再加上“去噪插值”(denoised interpolation)的手段,最终合成为机器的生成图像,也称为“扩散来源”(diffused source)。原告认为这样的手段就构成了对其作品的改编,形成了派生性的产物。换句话说,固然原告承认难以从最后的生成图像去拆解并指认是哪些地方对原告的作品从事了复制,实际上是人工智能对个别原告的作品都从事了完全或几近完全的复制,然后再与其他的作品混同并均匀扩散到最终的生成图像的每个画素或象素之上(而且即使来源相同,每次生成的图像也未必相同,可能有各种不同的变化)。

主审本案的威廉‧奥里克三世(William Orrick, III)法官在2023年7月19日对双方提出的多项程序性请求(或声请motions)举行了听证。随即当庭表示,他倾向于驳回原告绝大多数的主张,但会容许原告方重提一个修正的起诉书。他表示,原告应更清晰地阐明并区分对三个共同被告的具体指控,并且由于原告可以接触和取用被告稳定迭代人工智能公司的源代码,也应可提供更多的事实来补强其起诉书,否则鉴于该人工智能系统已阅读了50亿个压缩图像档案,很难明确三位原告的作品是否果然涉及其中。他并认为,对于原告所主张,只要是用他们的姓名作为给人工智能的“提示”所生成的图像就都构成了著作侵权一点,恐怕也难以成立。不过他同时表示,对安徒生女士指控被告直接侵权其作品的部份应可通得过被告请求法院以没有实证为由全部驳回的首波挑战。[47]换句话说,法官认为共同原告在绝大多数的情况下还没有建立其作品与被指控侵权物之间具有一定或足够的“指向性”。这也是在欠缺如水印或其他技术保护措施的辅助,只凭借作品本身来指控人工智能生成的物件侵权将会遭遇到的举证短版或硬伤。[48]

(六)“匿名者诉GitHub、微软及OpenAI”案

除此之外,代理上述艺术家案件的同个法律事务所已于2022年11月3日代表两位匿名当事人(称为“John Doe 1”和“John Doe 2”,如同中文的“张三”或“某甲”)先行发动了一个集体诉讼,起诉目前全球最大的软件源代码托管服务平台GitHub,其母公司微软和微软投资的合作企业OpenAI,挑战GitHub的核心产品,也是人工智能编码辅助工具GitHub Copilot以及由OpenAI开发,在后台驱动并操作GitHub Copilot的软件产品OpenAI Codex等两套软件的合法性。[49]如果前述的五个案件都能获得法院的支持,虽然潜在的损害赔偿与法院禁令等已然非常可观,但终究还只算是“皮肉之伤”,仍或有挽救的机会与可能。反之,如果原告在这个诉讼的主张成立,那么对目前人工智能主要模式的发展则可能真正会“伤筋错骨”,动摇到根本。

GitHub是个以开放源代码和云计算为基础的平台,让软件开发者可以共同协作,形成一个分散或分布式的版本控制系统(distributed version control system),即不需要依赖一个中心服务器,任何一台机器都可以有一个本地版本的控制系统,来操作如错误跟踪(bug tracking)、存取控制(access control)、任务管理(task management)和持续集成(continuous integration)等功能,并将所开发的软件存放,交由平台托管。这个平台是于2007年10月19日启动,翌年4月正式对外开放,自2018年10月26日起成为微软公司的全资子公司。截至2023年1月,使用其平台的软件程序开发者已超过一亿人,其源代码的库存量则超过了3亿7千2百万个(组),是目前全球最大的源代码托管平台。[50]

原告主要指控微软与OpenAI通过GitHub平台和使用由其于2021年6月开发上市,称为“副驾驶员”(Copilot)的软件通过互联网抓取(scraping)了大量的信息用于开发其人工智能软件,尤其是可将人类自然语言转化为程序代码的Codex模型:(1)违反了自己所订的服务条款与隐私政策,包括不当抓取或窃取网络信息,未遵循相关的开源代码许可协议(如GNU General Public License (GPL)-2.0、LGPL等)[51]以致侵害了原告的财产和隐私权益;(2)违反了《千禧年数字著作权法》(Digital Millennium Copyright Act,简称DMCA)第1202条不得移除著作权管理信息(copyright management information,简称CMI)的规定;以及(3)违反了《加州消费者隐私法》(California Consumer Privacy Act)等。

一如预期,被告很快且首先就向法院提出了请求驳回全案的声请,主张原告无的放矢,没有提出任何实质性的内容。不过主审本案的乔恩‧蒂卡尔(Jon S. Tigar)法官于2023年5月11日签发的命令没有全部接受,除了发回让原告修正起诉书当中少数几个次要的主张和内容外,基本上维持了原告诉讼最重要的两个主张 — 违法移除著作权管理信息和违反使用许可协议,也就意味著全案必须持续,下一步将进入到发现(discovery,或证据开示)与庭审程序。[52]

(七)端倪、问题与挑战

由于上述的案件目前都还在诉讼程序的初步阶段,所以完全无法逆料未来的陪审团认定与法院的最终判决将会如何。不过既有的发展已透露出了若干端倪:

(一)这几个诉讼都可被视为“测试案件”,一旦后续的发展对原告(权利人)方面有利,势将会导致产生更多相类的诉讼,所以目前所见还可能只是冰山一角;

(二)之所以有这些诉讼发生的主要可能原因之一是,固然从既有的研究和文献已可大致推知几个人工智能模型开发的大致取向,但是这些企业在实际从事相关的机器学习过程终究竟是如何操作至今几乎完全还是所谓的“黑箱作业”(black-box operations),外界难以知悉;也正因过程的不公开与不透明极大程度加深了外界的疑虑甚至惶恐;

(三)只要当事人未在审前和解,通过发现程序(尤其是其中的口头询答(deposition))或可揭开从事人工智能开发企业的面纱,让社会各界有机会一窥其幕后的具体实操过程和内容。对于被告而言,这意味著极大的风险导致原本被其视为重要的商业秘密(是否的确符合法定商业秘密的要件自然还需法院认定)可能会全部或一部曝光,因此寓含了高度的不确定和风险;

(四)除了诉讼本身,整个态势几乎注定会让被告陷入两难。如果提前和解,不啻邀请更多人后续起诉,让其他人认为有机可乘,可借此狠咬一口,也就意味著将对未来的人工智能开发带来更多的风险与诉讼和赔偿成本,让这个原本已经非常“烧钱”的领域门槛更高,影响到后续的资金等资源投入与创新的意愿和成本;反之,如果坚持到底,绝不妥协和解,如前所述,就意味著其相关的具体操作恐怕有不少内容将会公开,让更多的人或厂家可以“搭便车”,与其从事竞争,所以无论如何都会非常的困难。

另外至少还会衍生出一个会影响到未来人工智能发展的问题:究竟应由谁或哪些人承担负责?如果法院最终判认由人工智能生成的物件构成侵权,即便使用者未必知悉最终的生成内容(尤其是细节)会是如何,但毕竟整个生成是根据使用者给予的“提示”所形成,也就如同提供了一个“框架”和“纲要”,而且是真正的行为人。那么人工智能的使用者是否应构成共同或间接侵权,连带承担全部或部分的责任?目前还没有针对性的司法判例给予一个明确的答案,所以也还是一个灰色地带。

之所以提出这个问题,是因为人工智能开发者很可能会提出一个抗辩:整个人工智能系统纯粹只是个辅助工具,完全是被动的,因此其开发者根本不是行为人。如果的确发生了如何的侵权责任,那也应当由真正的行为人来承担,毕竟那才是把生成结果搭配其自己的要求(也许又做了什么修饰)作为其呈现或表述的方式,人工智能并没有任何的“共谋”或“错误”存在。换句话说,纵使是一把枪,其存在的本身并没有任何问题,而是持枪扣动扳机伤害了他人的行为者才需要承担相应的责任。

依据美国司法既往的实践,即便终端使用者需要承担直接侵权责任,作为提供辅助工具的人工智能开发者恐怕无法排除也有可能(至少潜在的)要承担间接侵权责任的风险,尤其是所谓的“辅助侵权责任”(contributory liability)与“代理侵权责任”(vicarious liability)。[53]前者是指,即使没有直接从事或参与侵权行为,如明知或应知其所提供的装置、器材、工具、仪器等等会导致或在实质程度上促成他人的著作侵权行为,亦需承担相应的“辅助侵权”责任(在立法政策上与刑事上的“帮助犯”概念类似,并相互对应);后者是指,即使没有直接从事或参与侵权行为,如对构成侵权的行为负有监管的权力与义务,并直接从侵权活动获得了财物利益,也必需承担“代理侵权责任”(最常见于雇用关系,雇主必须为雇员的侵权行为负连带责任)。[54]在上述的“安德森等诉稳定迭代人工智能”案,原告便试图以代理侵权责任作为一个主要的诉求。前已提及,由于使用者对于人工智能经其提示后所生成的文档或物件是否复制了他人的作品既可能是一无所知,也可能完全无法从中取用控制,因此在侵权责任的承担分析上势将更具挑战性。

此外,这些案件和前述的“德雷克和威肯仿真歌曲”或是“AI孙燕姿”等还突出了另一个问题:人工智能依照特定作者的“风格”(in the style of)所生成的表述(无论是文字、图像、声音(音乐歌曲)等等或其组合)是否构成侵权(或称为“模仿”、“模拟”、“仿真”、“克隆”(cloning)等等)?如果答案为肯定,被模仿的当事人应如何主张什么权利、其范围应当如何?

如果被仿或受害的当事人想对此以著作侵权来维权,势将捉襟见肘,因为他(她)并未涉及对该特定生成物的创作,所以只要仿真生成物没有复制任何该当事人先前的作品或是完全从公共领域获得与该当事人身份识别相关的采样,被仿或受害的当事人基本上就无法主张任何的著作“侵权”,而需通过其他的路径寻求救济。[55]由此可见,此处实际上主要涉及到的并非著作侵权,而是侵害了所谓“公开权”(right of publicity,亦可译为“知名权”,类似于国内所称的“商品化权”)的问题。“公开权”是指任何个人对其身份识别的控制权,即排除他人未经许可对其身份识别从事商业性的利用,无论是姓名、肖像、声音抑或其他的身份标记(indicia of identity)。[56]目前即使在美国也还没有经联邦认可、能统一适用于全美各地的公开权。所幸如加州和纽约州等几个可能在未来经常会出现这类诉讼的地区已有相当成熟的司法实践,因此还不至于陷入毫无法律救济的窘境,但已有呼声希望国会能早日立法,正式承认和建立在联邦层级的公开权。[57]

不过即使有了通行一致的公开权作为保护,如要对应和防制这类“蹭热点”的潜在不法行为,时机往往稍纵即逝,且经常不易追查到真正隐藏在幕后的直接侵权者,加上司法诉讼旷日持久、缓不济急,难以在第一时间做出快速、有效的处置(法院所能做到的是发布诉前禁令,但如果不能直接从源头封锁,就很容易形成类似“打地鼠”(whack-a-mole),难以禁绝;另基于尽量不对创新造成妨碍的考量,法院一般也不会倾向于直接封禁特定的人工智能设施或应用工具)。[58]即使能找到应负责任的对象,也不易获得适当、有效的救济(例如,侵权的实际来源可能是在南太平洋某岛屿上的服务器)。这也凸显了法律的局限性,无法做为唯一的解决方案,势必需要加上技术、管理与教育等方案形成一组相对完整的配套。

二、输出端

在输出端方面,人工智能的生成物是否可以获得著作权的保护,首先在相当程度上取决于《著作权法》当中对于可受保护的主体“作者资格”(authorship)究何所指?范围为何?对此,美国版权局和联邦地区法院于2023年分别提供了初步但相当一致的政策指引与司法判决。

(一)美国版权局的政策

美国版权局于2018年收到了目前已知在美国境内的首个人工智能生成的著作权登记申请。一位李查德‧塞勒(Stephen L. Thaler, 1950 -,见上图左)博士拟以他研发出的一套人工智能系统(称为“创作机器”(Creativity Machine))做为由该系统生成、名为“近访仙境之门”(A Recent Entrance to Paradise,见上图右)的视觉图像的“作者”。美国版权局在初审和复审阶段都核驳了这个申请。著作权复审委员会表示,美国著作权法要保护有独创性的作者将其作品附着于有形载体的表达。从《著作权法》的立法历史和理由以观,国会对于何谓“独创作品的作者资格”(original work of authorship)刻意留白未曾定义,是为了维持法院依著作权法规所建构、关于独创性的标准,其范围固然相当宽广,但并非没有限制。[59]既有的司法判例也已经一再表明,著作权法的“作者”必须是“自然人”。[60]

在另一个申请案,美国纽约的一位作家和软件开发者克丽丝蒂娜‧卡什塔诺娃(Kristina Kashtanova, 1985 -)女士运用Midjourney人工智能软件“协作”完成了一个称为《曙光号的查莉娅》(Zarya of the Dawn)漫画作品(见下图),继而向美国版权局提出申请并获得著作权登记。当时她没有披露其漫画中的所有图画都是由人工智能所生成。后来美国版权局在获悉此一信息后,最终决定变更她的著作权登记:凡是该作品当中的文字表述以及对文字和视觉元素的筛选、协调和安排等部份可获得著作权保护,其作者(权利人)为卡什塔诺娃女士。但凡是由作者通过Midjourney人工智能软件生成的图像,虽然是经过作者的提示而来,但终非自然人的创作(non-human authorship),因此无法获得著作权保护。[61]

克丽丝蒂娜‧卡什塔诺娃(来源:《华尔街日报》)

美国版权局并表示,虽然人工智能生成的图样是根据使用者的提示而来,但不受使用者的控制,因为完全无法预期最终的成像会是如何。换句话说,所有由人工智能生成的图像虽然受到自然人的影响,终究不是由自然人创作,因为人类无法指使其最终的生成结果。对于这个修正裁定,申请人没有提出上诉。

美国版权局美国版权局一直以来都是采取此一政策立场,只对属于自然人的独创表达允许著作权登记(著作权是创作发生,不以注册登记为要件,但如在美国登记著作权,可享有多个维权和举证上的便利)。[62]该局于2021年对其《美国版权局实践汇编》(即审查指南,属于该局的内部规章,除非被法院援引做为判决依据,不具法律效力,但有极大的影响力)的更新,又特别加上了一段文句:“对于没有任何从自然人作者的创意输入或介入,由机器制作或仅从机械程序的随机或自动操作,本局将不给予登记。关键问题是,究竟‘作品’基本上是一个自然人身份的创作,仅以计算机(电脑或其他装置)做为辅助性的工具,抑或传统上做为成立具有作品作者资格的要素(对文学、艺术、或音乐性的表达或是筛选、组织安排等)实际上不是由人而是由一个机器所孕育和执行。”[63]所以两个申请案件分别遭到拒绝可以说并不意外。

由于这两个申请案,加上2022年11月30日ChatGPT的推出在全球引起了极大的轰动和人们的关注,美国版权局于2023年3月10日又出台了一个针对涉及人工智能生成内容的著作权登记政策指导,延续了只有自然人才具备作者资格的基本原则。[64]其中包括 —

(1)著作权登记的申请人必须通过“标准申请”(Standard Application)程序提出申请(简易表格不适用),并有义务在申请表格的“作者创作”(Author Created)栏目披露属于自然人作者的贡献部份、其作品是否包含由人工智能系统的协同生成以及对该生成内容的具体表述。

(2)只有自然人作者自身的独创表达可获得著作权的登记与保护。因此在申请表格当中应表明作品的哪些部份是属于自然人的创作;如果是在同个作品中对于人类与非人类的创作从事了创意性的安排,则应在“作者创作”的栏目内分别表示哪些内容是由自然人、又有哪些是通过人工智能“筛选、协调及安排”。如无法确定,可简单填写“本作品包含人工智能的生成物”。

(3)凡是通过人工智能系统的操作和生成,任何超过微量或最低限度产生的结果都必须明确排除在著作权登记申请的范围之外。

(4)如申请人不确定,可以用一般陈述的方式填写表格。如有不实陈述(包括故意省略),将面临权利被取消(无效)及其他潜在的后果。

由此可见,美国版权局在现阶段其实没有全盘否定所有涉及人工智能生成“作品”的著作权。在出台此一政策指导声明后不到一周,版权局宣布启动了一个“人工智能倡议”(Artificial Intelligence Initiative),拟全面检视使用人工智能创作成果的著作权范围(包括可版权性copyrightability)以及使用了他人受著作权保护的作品从事对人工智能系统的深度学习等问题。在具体的做法上将举行一系列的“公共聆听会”(public listening sessions),分别就人工智能对文学作品、视觉艺术、视听作品以及音乐和录音作品的影响、互动关系与各界人士进行探讨。[65]

(二)司法实践与发展

另一方面,之前遭到美国版权局驳回申请的塞勒不服,向哥伦比亚特区联邦地区法院(U.S. District Court for the District of Columbia)起诉,成为美国司法审理人工智能生成物是否可以获得著作权保护的首宗案件。[66]主审本案的贝丽尔‧豪威尔(Beryl A. Howell)法官于2023年8月18日以迳行判决(summary judgment)的方式完全支持了版权局的立场,塞勒败诉。[67]不过他通过律师已表示将继续上诉到联邦巡回上诉法院。[68]

法院首先表明,由于本案是对著作权登记复审的再审查,其角色形同上诉法院,因此所要审理的完全是法律问题,不涉及到对于案件事实的重新认定。因此可由法院以迳行判决来处置。[69]法院接著指出,本案的关键问题只有一个,即,由计算机或电脑自动生成的物件是否在形成时即应受到著作权法的保护?当版权局以没有任何人为因素的介入,因此也从不具有著作权为由,拒绝了申请人(原告)的登记申请时,法院所要审视的,是该局做成此一行政裁定的审查过程是否有“恣意妄为”(arbitrary or capricious)的情事或其他违反联邦《行政程序法》(Administrative Procedure Act)所要求的标准。法院认为版权局的裁定并非“恣意妄为”的结果,因为美国《著作权法》只保护由人类创作的作品。

法院进一步申论,诚如申请人所指出,《著作权法》从一开始就具备了很大的可塑性(malleability),能随著各种科技的发展与时俱进。但是在此种适应性的背后,则有个始终一贯的认知,即,著作权的核心乃是以人类创作为必要条件(human creativity is the sine qua non at the core of copyrightability),即使人类创作是通过新的工具或媒介来呈现。法院并援引了联邦最高法院于1884年对摄影师使用摄影机获得的相片可否获得著作权保护的经典判例来说明。[70]虽然一个摄影机表面上只是把在该装置之前的形象予以机械式的复制呈现,但终究是在摄影师对其相片应如何呈现首先形成了一个“心智概念”(mental conception)后,再从事各种背景的铺排、采光投影、当事人的服饰与摆出的姿态等等各种的设计与搭配。也就是人为因素的参与和终极控制作品的表达或呈现成为任何新型创作能否进入到著作权保护范围内的关键。

此外,法院也表示,从立法的历史背景和目的而言,虽然法律没有明文写出,但在认知上从一开始“作者资格”与“人类创作”便是同义词,即使著作权法历经了许多的演化和发展,这个基本概念仍然始终如一。国会历来对著作权法的修正也绝对从未显示有任何想要改变此一概念之处。反而是国会于1976年制定全新的《著作权法》时,明确要继续依循1909年《著作权法》的“作者资格的原创作品”(original work of authorship)标准,不做任何改变,因为著作权的立法主旨与核心价值是通过对人类创作的激励来促进科学与艺术的发展,非人类的参与并不需要任何的激励,自然也无须给予承诺赋权做为交换。[71]

法院另检视了既往的司法判例和实践,也确认了此一结论,即在欠缺自然人参与的情况下,所有的法院都拒绝承认享有著作权。例如,联邦第九巡回上诉法院在一个作者宣称是“受到天体神灵的指示所转述的话语”的著作侵权案件,依然判认作者可享有部份的著作权,因为纵使作者的宣称为真,由于该书是以信徒询问和“神灵”回答的方式呈现,显然其中有相当部份还是通过人为的创作发生,毕竟著作权法所要保护的是人类的创意,不是“神祇”的创作,因此仍可至少部份受到著作权的保护。[72]

法院在判决书中已然意识到人工智能对人类的创作会带来各种的挑战,并援引了国会议员给版权局和专利商标局局长的信函内容,但在本案的情形则认为形成判决是相对容易,因为就是保护的主体不适格的问题。

(三)争议与评论

在目前的国际公约框架下,虽然《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》(Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works)没有名确定义“作者”(author)或“作者资格”(authorship),据山姆·里基森(Sam Ricketson)教授的研究,在1967年制定该公约《斯德哥尔摩文本》(Stockholm Text)和1971年《巴黎文本》(Paris Act)的外交会议上,与会的各缔约国代表有个基本共识,即该公约的作者“当然”是指自然人而言,因此咸认不需还特别为此在文本中去定义。[73]

根据美国专利商标局于2020年进行的一项规模性调研和公共听证,在收到的反馈意见当中,绝大多数都认知并认同,在现行的著作权法框架下,除了因职务上的创作,非自然人在某些情况下可能成为著作权利人,无论如何作品的原始“作者”必须是自然人,亦即非自然人无法成为“作者”。他们也认为这个要求应继续做为著作权法的基础,因为著作权法的立法宗旨是以赋权做为交换,以期激励人们从事创作,人工智能毕竟如同过去被广泛应用的其他软件工具,当时就已在争论一个非人类的物件或程序是否能够具有“创意”,此次情况依然。[74]

有的评论指出,如果放弃了以“人类创作”为主轴的原则,或将导致产生许多难以逆料和有害的影响,不仅会对就业市场造成另一次的扰乱(著作权产业2021年的价值估计约为1,810.25万亿美元,占美国经济总值(国内生产总值(gross domestic product, GDP))的7.76%[75]),还会导致社会更加贫瘠,因为由人工智能生成的物件无论在表面上与出自人类的作品多么近似,终究欠缺人类艺术家的经验和情绪,……正是人类的经验让艺术成为每个社会当中极其重要的环节。[76]

也有少数的评论支持应对于没有人为介入、完全由人工智能生成、且具备足够创意的成果给予著作权保护,其权利应归属于人工智能系统的所有人/控制者或对其生成过程从事修整编辑,并完成最后表达形式的当事人或使用者。[77]

另有学者批判版权局的政策(也形同连带批判了联邦地区法院后续的判决),表示在运用人工智能的过程中,虽然是有,但多数并非仅以简短、含糊不明的提示来操作,因为这种方向不明确的指示经常会产生错误的结果,而每次的生成都需要一定成本的投入,所以总要尽量避免发生错误,节省成本。这也是为何当前一个新兴的专业(过去从未存在过)是“提示工程师”(prompt engineers),又称为“提示细语者”(prompt whisperers,取自1998年的一部好莱坞电影《马语者》(The Horse Whisperer),借用形容一个能够轻声与马从事沟通交流的人表示他们能与机器沟通),因为他们依据客户非常具体清晰的需求为了一幅画面往往就得拟出几十、上百条甚至更多非常具体明确的提示(形同撰写另一套程序),以期生成出更为明确可控、范围够狭窄、结果更一致的输出。所以简单以一笔带过,认为使用者没有对人工智能的输出给予预期或实施控制未必符合当前的实况。[78]批评者因此认为,这恰好表示,联邦最高法院在19世纪的经典案例[79]判决摄影作品可获得著作权保护的法理和逻辑同样可以适用到当前的人工智能。

必须指出和强调,对于这个争论不是必须、也不是只能在“全盘否定”与“当然赋权”两个极端选项之间做出互不相容、绝对排斥的政策选择。由上可见,即使对法院判决或版权局政策持批判立场的,所要表述的乃是质疑,在特定、某种人类可控的程度与范围内,人工智能生成物是否应像当年对摄影作品著作权的认定一般,可受到同样或类似的保护?

如果答案为肯定,随之而来的问题是,(1)要如何界定与区别对特定人工智能系统的“可控性”和“自主性”?(2)提示的输入或具体内容究竟都只能视为还在“思想”的范畴(因为只是概念)或者已可被视为进入到了某种“表达”的阶段?区分的标准应当为何?[80](3)如果对人工智能的生成结果赋予著作权保护,该权利应如何归属?目前这些问题都还处于无解的状态。但可以确定,一旦开始探讨,恐怕还会有更多更具挑战性的难题在前等待。

即使考虑部份赋权,还有一个先决问题必须厘清。美国《著作权法》第501条第(b)款明确要求,凡是主张著作侵权的一方首先必须证明其享有合法的著作权。[81]其反面意义是,任何侵权物都无法享有合法的著作权。换句话说,凡是自身没有权利或已然构成侵权的再也无法掉过头来去主张自己还遭到了其他人的侵权(实质近似在定义上就显然不是100%的复制)。这也是确保不能也不会发生所谓“空手套白狼”与“贼喊捉贼”的问题。

鉴于已有愈来愈多的司法诉讼挑战人工智能生成物是否在先天上已经构成了对他人作品某种程度的侵权(或是能否做此推定),在法院还未做出最终的判决前,一切也都还在混沌不明的阶段。这也表示,纵使未来在政策上容许某些人工智能的生成物可以获得著作权,鉴于其本身寓含一定程度的侵权可能,不排除主张应享有权利的一方很可能会首先被要求自证是“洁净之手”(with clean hands),至少不含某些可能或可预期的侵权瑕疵或风险。如果未来朝此方向发展,即使表面上要赋权貌似是件“好事”,却势将极大程度增加人工智能的运营和交易成本。

如果未来果真决定要在立法政策上对某些人工智能的生成物赋予著作权保护,前已提及,一个附随且必须立刻解决的问题是权利的归属。可以预期,此时人工智能系统的开发者必然会主张应由其享有全部或至少部份的权利。既然门扉已被打开,就很难不让开发者分享权利。于是又会立即触发更多的问题:

(1)依据“赋权共享、责任共负”的基本法则,是否人工智能的开发者要与其所有的使用者必须共同承担所有的潜在侵权连带损害赔偿责任?

(2)一旦成为共同作者或共同权利人,人工智能的使用者未来从事许可势必需要经过开发者的同意,这样是否反而会在相当程度上限缩了作品的流通,给予了开发者太大的控制,形同构成某种变相的市场垄断?

(3)如果人工智能(使用工具)的开发者可以成为对其使用者创作成果的共同权利人,那么是否意味著将来所有使用殖入了人工智能功能的软件系统(如使用微软公司出品的Word文字处理和“必应”(Bing)搜索引擎完成一篇文章)开发者(微软)也可以主张是文章成稿的“共同权利人”?(原本支持应予赋权的是否能够接受让其使用的工具开发者也可一起分享因他们的创作而获得的权利?)[82]

(4)如果还涉及到特定使用者的个人隐私时,做为共同权利人,软件系统的开发者或数据控制者能否不需经过使用者的同意,对其个人数据或隐私信息从事各种的利用?依据为何?

(5)假设能够举证特定的生成物是经过对10亿个作品来源从事深度学习后的成果,是否该10亿个作品的作者也应做为共同权利人?如是,这般的权利配置究竟还有如何的实质意义?

以OpenAI于2023年3月14日更新的使用者协议为例。其中第3条表示,原则上(在法律许可的范围内)所有的输入信息归使用者所有;在输出的生成物方面,只要使用者遵守协议的条款,OpenAI同意转让(assign)其所有对该输出(生成物)的所有权益,即,使用者可以从事任何目的的使用,包括商业行为(销售或出版等)。OpenAI保留对输出内容(生成物)的使用权。使用者对输出内容(生成物)负责,包括确保不违反任何可适用的法律或协系的条款。[83]当然此处实在还无法确定OpenAI对于由其人工智能系统生成的输出倒底有什么实质性的权益可以转让给其使用者,但如果有任何著作侵权的问题发生,基本上OpenAI就是概不负责。究竟这个制式性的协议条款内容是否能通过司法的检验还有待未来的案件和时间给出答案。但根据本文的引述和分析,这个条款本身是否合法合规恐怕还有待商榷。

肆、结论

无论是摄影机、录像带、复印机、多媒体计算机、互联网点对点分享……等等,历史经验已一再表明,每当有新的科技产生并获得了市场的接受,随著该科技应用的不断扩展,就常会与既有的内容提供者让产生市场的竞合与各种摩擦和冲突,其中的一道主要战线便是著作权。归根结底,在表面上各种科技便利的背后,牵涉到的是整个相关资源与“利益大饼”的重新分配。目前牵涉到人工智能应用的各种争议也不例外。

“人工智能”迄今还没有一个国际公认的定义,但从各个不同的既有定义中可以归纳出一个共通点:人工智能系统是一种整合模型和算法的信息处理技术。已知的人工智能相关问题大体涉及到能力(Power)、可能(Possibility)与危险(Peril)三个面向(或可称为“3P问题”)。讨论人工智能与著作权的关系,包括应如何对应和潜在寓含的风险时,也同样、同时涉及到这“3P问题”:在输入端,这套工具是否因必须从网络上大量复制既有的素材从事“机器学习”却构成了著作侵权抑或可以主张合理使用?假如不涉及侵权或可以构成合理使用,在输出端,其生成物是否可以受到著作权的保护?

第二届图灵奖得主艾兹格·迪科斯彻(Edsger W. Dijkstra)教授曾在1984年计算机协会中南地区会议上发表的主旨演讲中表示:“电脑是否能思考的问题就与潜水艇是否能游泳的问题同样相关。”[84]于是由此产生了“潜水艇是否会‘游泳’”的有趣问题。这个问题其实是个悖论,毕竟一个具有潜水功能的机器与一个游泳的人之间完全没有可比性,如果硬要用人类对“游泳”的概念去套用到一个毫无生命的机器,势将产生相当荒谬的结果:诸如如果潜水艇真会“游泳”,那么坐在潜水艇里的人呢?是不是也跟著在“游泳”?假如是一艘无人潜艇,那么在陆地上遥控操作无人潜水艇的人是否也在“游泳”?因此,用人类的游泳比赛规则来规制潜水艇是否合适?

这也表示,至少在现阶段,如果人们总是不自觉的用一种“拟人化”的寄情投射去看待人工智能,无法以软件程序当中设定的逻辑算法来看待这个已经发展了70馀年、最近再次推陈出新的机器工具,就很容易造成自我误导。毕竟人工智能最大的问题是没有常识,因此从不保证其生成、输出的结果正确无误,也无法确知是否已排除了侵权的因素和“瞎编胡诌”的风险,因此不能被寄予信任。[85]人类已经投入了几十年去尝试解决,但迄今仍然未果,也成为人工智能继续发展的“阿喀琉斯之踵”(Achilles’ heel,即可致命的短版)。前已提及,机器的“深度学习”基本上是统计工作,是个收集大规模的数据然后进行快速计算和推导的过程,因此与人类的原创表达完全不是同一个概念,也恐怕无法从事类比,否则就与“潜水艇是否会‘游泳’”的悖论如出一辙。

虽然社会对人工智能的讨论和应用在近来风起云涌,也让相关领域受到了各大、小投资者的青睐,一时间获得了前所未见的资源投注,但或因其中过程的不公开与不透明,极大程度加深了外界的疑虑甚至惶恐,于是也同时兴起了一波著作侵权和其他类型的诉讼。只要其中出现侵权成立的判决,就几乎注定还会有更多的后续诉讼纷纷出笼。这显然会大幅提高人工智能产业后续发展的成本与市场准入门槛,对相关的创新研发也势将造成很大的负面影响。鉴于这些诉讼通常会旷日持久,除非各方能达成诉前和解,整个领域在未来的相当时间当中恐将限于许多不确定的状态。

无论如何,对于人工智能引发的种种问题和争议,首先必须厘清,一旦发生问题,究竟应当由谁来承担责任?当人们还在争论是否应该对人工智能的生成赋权时,或许可从反向审视:是不是首先必须厘清应承担责任的主体,才能接著探究是否应对该主体赋权?现时看到的状况通常是,凡是一提到赋权只见众家争抢,互不相让;但只要发生了问题,一触及义务与责任承担,则只见各相关当事人开始相互推托或彼此交相指责。本文启始摘引了著名的罗马法法谚:“无救济即无权利”(ubi jus ibi remedium),即拟建议以此做为处理相关权责问题的基本准绳。

即使在是否需要对人工智能生成物赋权的讨论上,从来不是否定只有自然人才可具有“作者资格”(反面的意义便是:凡是由机器自动生成的物件无法获得著作权,因不具独创性),也不是只能在“全盘否定”与“当然赋权”两个极端选项之间做出互不相容、绝对排斥的政策选择,而是要探讨在特定、某种人类可控的程度与范围内,人工智能生成物是否应像当年对摄影作品的保护认定一般,也可受到某种权益保护?即使能跨过或绕开作者资格的门槛给予著作权保护,权利应该归属于谁?保护的标的是什么?范围又应如何?在纽约现代艺术博物馆展出的“瑞非克‧安那多尔:无人监督”特展,投射在屏幕上的呈现从不重复,无时无刻都随著周遭环境在变化,所以显然没有“固定”(fixation)。这如何来界定权利?

通过本文的分析可见,正如同打开了“潘朵拉的盒子”一般,一个表面上看似简单的问题却牵引出更多更难以处理的其他难题。也就意味著即使要考虑赋权,著作权显然并不合适,不是好的政策选项,毕竟著作权法的主要目的是为了激励人类从事文化、艺术与科学的创作和保护文化资产,著作权本身也是一种公开换保护,有创作才会赋权。人工智能的代码既然不公开,就不需要换取保护,机器并不需要得到激励,不应用拟人化的角度去看待其生成物。因此,或许应探讨是否要另行创设某种特殊、单独的权利(sui generis right)给予某些有限的保护,但是其中还是有太多的未知和困难需要进一步厘清、克服,千万不能冒进;抑或就通过厂家“自律”的方式(例如让使用者签订协议,就与现行进入任何网站或使用数据库必须先行同意才可进入的做法相似),反而可以获得更大的效益。对此或可参酌上世纪90年代欧盟与美国对于是否应对数据库给予某种赋权保护引发的巨大辩论(不过却有个共识:数据本身推定无法赋权)。[86]欧盟选择了用特殊赋权的方式保护数据库,但却导致发生了许多的问题,后来不但遭到欧盟法院以四个判决对此严格设限,[87]且最终自身进行的两次实证调研也显示成效不彰。[88]其中一个最遭诟病的批判是,此种赋权犹如“掩耳盗铃”,背后真正的目的是为了保护特定的投资利益,早已悖离了以公开换保护、公示公知的基本原则。毕竟投资本来应是风险自负。制定特别法来保障特定投资利益不啻以立法手段(公权力)变相促进特定企业或商业利益形成更大的垄断。

有鉴于此,或许诚如《纽约时报》专栏作家埃兹拉•克莱因(Ezra Klein)所言:“我们如此执着于思考这项技术能做什么,以至于忽略了更为重要的问题:它将如何使用?谁又将决定它的用途?……还有一个更平庸但或许更紧迫的问题:这些机器将服务于何人?”[89]他认为人工智能并非真正在为消费者服务,而是听命并服务于投资者的利益:“我们谈论人工智能的技术太多,却基本忽略了驱动人工智能的商业模式。加之这样一个事实:人工智能的吸睛展示,仅服务于吸引巨额投资和收购报价的炒作周期这一种商业模式。”克莱因并引述了人工智能公司Hugging Face的首席伦理科学家玛格丽特·米切尔(Margaret Mitchell,也是原谷歌公司从事人工智能研究的一位关键领头人)一针见血的评论:人工智能不是为预测事实而生,它们实际上是为了编造看起来像事实的东西而生。”[90]最危险的状况是人们被智能工具操控与说服,其实还是一小群人在设法控制多数的人,毕竟机器工具背后的操控者是程序设计者和商业利益。

人工智能或许是另一个由普罗米修斯带来的火种,也可能是另一个潘朵拉的盒子,更可能是两者兼具。在人类玩起这把新火的过程中,是否会一方面成就了更多以往难以迄及的成果,另一方面却又因为各种的自我误导、法律风险把自己给推回了山脚下,然后必须重头来过?此时才赫然惊觉,原来自古以来的神话一直是面镜子,从镜中看到的那个普罗米修斯原来就是人类自己的映照!

(全文完)

注释

【1】Francys Subiaul, What’s Special about Human Imitation? A Comparison with Enculturated Apes, 6 Behavioral Sciences 13 (2016), at https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5039513/.

【2】Benoit Godin, Innovation: The History of A Category, Project on the Intellectual History of Innovation Working Paper No. 1 (2008), available at http://www.csiic.ca/PDF/IntellectualNo1.pdf.

【3】 Hesiod (Ἡσίοδος、中文:赫西俄德), The Theogony (Θεογονία、中文:《神谱》), Lines 545-616 and Works and Days (Ancient Greek: Ἔργα καὶ Ἡμέραι、中文:《工作与时日》), Lines 42-53(赫西俄德在《神谱》中并未提到那位被塑造的女性名字,但因为在《工作与时日》的长篇教训诗当中有了更详细的描述和正式的姓名,且与《神谱》中所描绘的情节高度近似,因此后世的学者咸认前者所指称的就是潘朵拉)。

【4】对人工智能发展历史的完整介绍与说明,可参见Pamela McCorduck, Machines Who Think: A Personal Inquiry into the History and Prospects of Artificial Intelligence, 2nd ed. (Boca Raton, FL: CRC Press/Taylor & Francis Group 2004);另参见E. R. Truitt, Surveillance, Companionship, and Entertainment: The Ancient History of Intelligent Machines, MIT Press Reader, November 24, 2021, available at https://thereader.mitpress.mit.edu/the-ancient-history-of-intelligent-machines/。

【5】 Alan M. Turing, Computing Machinery and Intelligence, 49 Mind 433 (1950).

【6】同上注,第111页以下。这项会议的正式名称是“达特茅斯人工智能暑期研究项目”(Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence),从1956年6月18日到8月17日左右在新罕布什尔州汉诺威(Hanover, New Hampshire)的达特茅斯学院(Dartmouth College,长春藤盟校之一)以密集“头脑风暴”(brain storming)的“作坊”(workshops)方式举行,由时任该校数学系的一位年轻助理教授约翰‧麦卡锡(John McCarthy)召集组织,原来预定邀请10人,但最终共有20馀名学者专家全程或部份参与了这个会议。在此之前,对“思考型机器”(thinking machines)的研究有多种不同的名称,如控制论(cybernetics,是研究生命体、机器和组织的内部或彼此之间的控制和通信的科学)、自动机理论(automata theory,是把离散数学系统的构造,作用和关系作为研究对象的数学理论)或复杂信息系统处理(complex information processing)等,反应出各自的主要取向。

【7】Daniel Crevier, AI: The Tumultuous History of the Search for Artificial Intelligence (New York, NY: Basic Books: 1993).

【8】Merriam-Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary (Springfield, MA 1985), at 106 (artificial: 1. humanly contrived often on a natural model : man-made; 2. lacking in natural or spontaneous quality; 3. imitation, sham. artificial intelligence: 1. a branch of computer science dealing with the simulation of intelligent behavior in computers; 2. the capability of a machine to imitate intelligent human behavior)[Emphasis added].

【9】U.K. Defence Science and Technology Laboratory (Dstl), Building Blocks for AI and Autonomy: A Dstl biscuit book/Guidance: Core Elements of AI (23 October 2020), available at https://www.gov.uk/government/publications/building-blocks-for-ai-and-autonomy-a-biscuit-book/core-elements-of-ai.

【10】Alyssa Pagano, Repairing Organs With the Touch of a Nanochip: This New Device Changes the Function of Cells by Injecting Them with Synthetic DNA, IEEE Spectrum, 12 August 2017, available at https://spectrum.ieee.org/repairing-organs-with-the-touch-of-a-nanochip.

【11】联合国科教文组织,《人工智能伦理问题建议书》(2021年11月23日),第10页(一、适用范围第二点),载于https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380455_chi。

【12】同上注。

【13】European Commission (EC), Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and Amending Certain Union Legislative Acts, COM(2021) 206 final (21 April 2021).欧州议会(European Parliament)已于当地时间2023年6月14日以499票赞成、28票反对、93票弃权通过了这个草案的修正版本(文本内容尚未对外公布)。目前全案已移送欧盟理事会(European Council)审议,也是本案成为正式立法需要通过的最后一关。

【14】其原文为:“‘artificial intelligence system’ (AI system) means software that is developed with one or more of the techniques and approaches listed in Annex I and can, for a given set of human-defined objectives, generate outputs such as content, predictions, recommendations, or decisions influencing the environments they interact with” [Emphasis added]。

【15】EC, Annexes to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and Amending Certain Union Legislative Acts, COM(2021) 206 final (21 April 2021).

【16】 “人工智能”常见的算法包括,但不限于:线性回归(linear regression,是利用统计学当中线性回归方程的最小二乘函数对一个或多个自变量和因变量之间的关系进行建模的一种回归分析)、逻辑回归(logistic regression,是离散选择法之一,属于多元变量分析的范畴,常用于社会学、生物统计学、临床、数量心理学、计量经济学、市场营销等统计实证分析等)、深度神经网络(Deep Neural Networks,简称DNN,是模仿生物神经网络的结构和功能(类似于动物的大脑和中枢神经系统)的数学模型或计算模型,由大量的“人工神经元”联结计算,用于对特定的函数进行估计分析;在多数情况下,人工神经网络能在外界信息的基础上改变内部结构,是一种能自动适应的系统,也就是一般所谓的“机器学习”)、决策树(decision tree,主要用于数据挖掘和机器学习,是从对象属性与对象值之间的某种映射关系建立出的预测模型;树中每个节点表示某个对象,而每个分叉路径则代表某个可能的属性值,每个叶节点则是对应从根节点到该叶节点所经历的单向输出路径所指向的对象的值)、线性判别分析(linear discriminant analysis,简称LDA,是利用统计学对费舍尔线性鉴别方法(Fisher linear discrimination,简称FLD)的归纳,试图找到两类物体或事件的特征的一个线性组合,以便能从事特征化或区分)、朴素贝叶斯计算法或分类器(Naive Bayesian algorithm,是一种借助贝叶斯定理的分类算法,也作为一种生成模型(generative model),采用直接对联合概率(P(x, c))建模,以获得目标的概率值)、支持向量机(support vector machine,简称SVM,是一种在分类与回归的过程中分析数据的监督式学习算法)、学习向量量化(learning vector quantization ,简称LVQ,是通过自动学习的演进过程,进行实时的微调,使各个类别的代表点趋近最佳值)、K—最近邻(K-nearest neighbor,又称为KNN算法或K-近邻算法,是一种用于分类和回归的非参数统计方法,采用向量空间模型进行分类,凡是相同类别的案例,彼此的相似度就高,而可以借由计算与已知类别案例的相似度,来评估未知类别案例可能的分类)、以及随机森林(Random Forests®,是平均多个深度决策树以降低变异数的一种方法)……等等。关于人工智能的发展、现况与未来的应用等介绍与分析,可参见Piero Scaruffi, Intelligence Is Not Artificial – Expanded ed. (Seattle, WA: Createspace 2018)(该书2013年第一版的中文译本是,皮埃罗‧斯加鲁菲,《智能的本质:人工智能与机器人领域的64个大问题》(任莉、张建宇 译,北京:人民邮电出版社,2017年1月)。

【17】是一种专门对人工智能(特别是人工神经网络(artificial neural networks)、机器视觉(machine visual)、机器学习操作(machine learning operations,简称MLOps)等功能)从事加速的微处理器或计算硬件系统。

【18】是指输入大量未经筛选、监督的数据,通过数据本身的结构或者特性,由机器建构出不同的标签(pretext),然后即可再以类似监督学习的方式进一步从事训练。

【19】是指使用大量的未标记数据,以及同时使用标记数据来进行模式识别的工作。

【20】参见Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Łukasz Kaiser, and Illia Polosukhin, Attention Is All You Need, paper presented at the 31st Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2017), available at https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2017/hash/3f5ee243547dee91fbd053c1c4a845aa-Abstract.html。谷歌公司另外还使用了所谓的“混合专家模型”(Mixture of Experts architecture,简称MoE,也称为“多专家模型”)作为替代,通过门控(gating)将单一个任务空间划分为多个子任务,再由多个专家网络(子模型)分别处理特定的子任务,最终得到整体的预测结果。参见Noam Shazeer, Azalia Mirhoseini, Krzysztof Maziarz, Andy Davis, Quoc Le, Geoffrey Hinton, and Jeff Dean, Outrageously Large Neural Networks: The Sparsely-Gated Mixture-of-Experts Layer, paper presented at the 5th International Conference on Learning Representations (ICLR 2017), arXiv:1701.06538 [cs.LG], available at https://arxiv.org/abs/1701.06538。

【21】参见Ling Yang, Zhilong Zhang, Yang Song, Shenda Hong, Rusheng Xu, Yue Zhao, Wentao Zhang, BinCui, and Ming-Hsuan Yang, Diffusion Models: A Comprehensive Survey of Methods and Applications, arXiv:2209.00796v10 [cs.LG] (23 March 2023), available at https://arxiv.org/pdf/2209.00796 (manuscript submitted to Association for Computing Machinery (ACM))。马尔可夫链(Марков/Markov chain),是根据概率分布,让系统可以从一个状态改变到另一个状态,也可以保持当前的状态。

【22】Harry J. Holzer, Understanding the Impact of Automation on Workers, Jobs, and Wages, Brookings Institution Commentary, January 19, 2022, available at https://www.brookings.edu/articles/understanding-the-impact-of-automation-on-workers-jobs-and-wages/; The Stages of Industrial Revolution and Its Impact on Jobs, February 20, 2020, available at https://www.accountancysa.org.za/the-stages-of-industrial-revolution-and-its-impact-on-jobs/.

【23】Scaruffi, 同前注16。

【24】英文“common sense”一般直译为“常识”,字面上有“共通感知”的意思。《韦氏辞典》的定义是“根据对一个情况或事实的简单观感所得到的合理与审慎判断”(sound and prudent judgment based on a simple perception of the situation or facts),且无须复杂或特殊知识,以平均、可信赖的能力来评断。参见Merriam-Webster Dictionary, available at https://www.merriam-webster.com/dictionary/common%20sense。

【25】王艺璇,【专访】皮埃罗·斯加鲁菲:人工智能并不“智能”,《中国经济报告》,2018年7月23日,载于https://www.sohu.com/a/243015946_485176。

【26】Girl with AI earrings sparks Dutch art controversy, Economic Times (ET) Telecom.com, March 10, 2023, available at https://telecom.economictimes.indiatimes.com/news/girl-with-ai-earrings-sparks-dutch-art-controversy/98543707(莫瑞泰斯皇家美术馆于2022年下半年发起了一项名为“我的珍珠女孩”(My Girl with a Pearl)的活动,向各界征集作品来暂时填补原作空出的位置。结果共收到3,482件作品,并从中挑选了5件轮流展出,这是其中之一。参加活动的作者年龄从3到94岁不等,有的把“女孩”形塑为一个恐龙,有的是一只宠物,也有的是一件水果)。

【27】据报道,安那多尔一共使用了该博物馆收藏的18万件艺术品和38万个图像作为机器深度学习的对象和基础,再通过其本人设计的模型生成了用于特展的所有动态作品显示。安那多尔最早是于2016年在一个名为“野性档案”(Feral File)的平台上运用人工智能技术开创了一个称为“机器幻觉”(Machine Hallucinations)的系列创作,并于2021年首次在该平台上公开发行了“无人监督”的数字作品(使用的是英伟达的桌上型人工智能超级计算机(Nvidia DGX Station A100)加上若干不同商用软件的组合)。参见Kyle Barr, Latest MoMA Exhibit Is an AI-Generated Swirling Hallucination of Other Museum Art, Gizmodo, November 18, 2022, available at https://gizmodo.com/moma-art-museum-ai-ai-art-generator-refik-anadol-1849800994。

【28】Christopher T. Zirpoli, Generative Artificial Intelligence and Copyright Law, Congressional Research Service Legal Sidebar (Updated May 11, 2023), at 3 (quoting a statement of the Patent and Trademark Office).

【29】17 U.S.C. §107.

【30】Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569 (1994); Google LLC v. Oracle America, Inc., 593 U.S. ___, 141 S. Ct. 1183, 209 L. Ed. 2d 311 (2021); Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith, 598 U.S. ___ (2023).

【31】The Authors Guild, Inc. v. Google, Inc., 804 F.3d 202 (2d Cir. 2015).

【32】这个名称显然取自英语里的名言:“To wear my heart on my sleeve”。表面的意思是,如果自己的衣服袖子上粘贴了什么,那么谁都可以看得到。所以这是描述一个人容易流露自己的感情,也就是“情感外露”。另也可表示,如果一个人把对某事或人的想法和感受外露,他人就很可能趁机来占便宜或欺负那个人,于是“情感外露”便成了一个弱点。这句话可能源自中世纪的武士以马槊比武(jousting)时在自己盔甲覆手的袖片上标志要把自己的勇气和胜利献给何人(通常是一位女士)。莎士比亚的戏剧作品《奥赛罗》(Othello)首次将这个表述记录了下来。William Shakespeare, The Tragedy of Othello, the Moor of Venice, Act 1, Scene 1, Line 70.

【33】Laura Snapes, AI Song Featuring Fake Drake and Weeknd Vocals Pulled from Streaming Services, The Guardian, 18 April 2023, available at https://www.theguardian.com/music/2023/apr/18/ai-song-featuring-fake-drake-and-weeknd-vocals-pulled-from-streaming-services.

【34】同上注。由40个涵盖了音乐发行领域的各个主要权利人团体于2023年3月16日在“西南偏南”(South By Southwest或SXSW)的年度音乐盛会期间决议展开一个“人类艺术活动”(Human Artistry Campaign),其中包括组建一个全新的娱乐产业联盟(Entertainment Industry Coalition),并揭橥了这7个针对处理涉及人工智能的核心原则。其中最重要的是,要求必须在使用到任何涉及有著作权的作品、专业表演者的声音与肖像等必须经过许可、授权并且合规;政府不应创设新的著作赋权或责任免除从而让人工智能的开发者未经许可或不支付费用对作品等从事利用。详见Kristin Robinson, How Should Artists Face AI? Entertainment Industry Coalition Releases 7 Principles to Support ‘Human Creativity’, Billboard, March 16, 2023, available at https://www.billboard.com/pro/ai-creative-works-principles-artist-groups/。

【35】公开信是致开放人工智能研究中心(OpenAI)、字母表公司(Alphabet, Inc.,谷歌公司(Google, Inc.)的母公司)、元平台控股公司(Meta Platforms, Inc.,原脸书公司(Facebook))、稳定迭代人工智能公司(Stability AI)、国际商用机器公司(International Business Machines Corporation,简称IBM)和微软公司(Microsoft Corporation)等6家企业的总裁或首席行政官(Chief Executive Officer, CEO)。关于信函的全文与签名连署,参见The Authors Guild, Open Letter to Generative AI Leaders, available at https://authorsguild.org/app/uploads/2023/07/Authors-Guild-Open-Letter-to-Generative-AI-Leaders.pdf。

【36】The Authors Guild, More than 10,000 Authors Sign Authors Guild Letter Calling on AI Industry Leaders to Protect Writers, Press Release, July 18, 2023, available at https://authorsguild.org/news/thousands-sign-authors-guild-letter-calling-on-ai-industry-leaders-to-protect-writers/.

【37】Complaint, Tremblay v. OpenAI, Inc., Case No. 4:2023cv03223 (N.D.Ca June 28, 2023).

【38】同上注。

【39】Electronic Communications Privacy Act (a/k/a ECPA), Pub. L. 99–508, 100 Stat. 1848, codified at 18 U.S.C. §§ 2510, et seq.

【40】Counterfeit Access Device and Computer Fraud and Abuse Act, as Ch. 21 of the Comprehensive Crime Control Act of 1984, §2101, Pub. L. 98–473, 98 Stat. 1976, 2190, codified at 18 U.S.C. §1030.

【41】California Invasion of Privacy Act (a/k/a CIPA), codified at California Penal Code §631.

【42】California Business and Professions Code §§ 17200, et seq.

【43】Complaint, P.M. et. al. v. OpenAI LP, Case No. 3:23-cv-03199 (N.D. Ca. June 28, 2023).

【44】Complaint, Getty Images (U.S.), Inc. v. Stability AI, Inc., Case No. 1:23-cv-00135-UNA (D.De. February 3, 2023). 此种解说也称为“元数据”(Metadata),或中介数据、中继数据、诠释信息等,是描述数据的数据(data about data),主要是描述数据属性(property)的信息,用来支持如指示存储位置、历史数据、资源查找、文件记录等功能。

【45】联邦第二和第九巡回上诉法院已分别在两个牵涉到同一原告的案件中一致认为,作为销售和收付代理的相片图库,除非作者(著作权利人,推定为摄影师)在协议中将著作权一并转让或给予独占许可,图库方面仅凭借该代理协议还不足以具备诉讼资格。参见DRK Photo v. McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC, 870 F.3d 978 (9th Cir. 2017), cert. denied, 138 S.Ct. 1559 (2018);John Wiley & Sons, Inc. v. DRK Photo, 882 F.3d 394 (2d Cir. 2018), cert. denied, 139 S.Ct. 237 (2018)。

【46】Complaint, Andersen v. Stability AI, Ltd., Case No. 3:23-cv-00201 (N.D.Ca. January 13, 2023).

【47】Blake Brittain, US Judge Finds Flaws in Artists' Lawsuit Against AI Companies, Reuters, July 19, 2023, available at https://www.reuters.com/legal/litigation/us-judge-finds-flaws-artists-lawsuit-against-ai-companies-2023-07-19/.

【48】美国的司法实践要求,欲证明侵害了著作权利人的复制权,原告(权利人或其独占被许可人)必须举证被告“实际复制”(actually copied)了原告的作品,并与原告受著作权保护的部份或元素“实质近似”(substantially similar)。参见Boisson v. Banian, Ltd., 273 F.3d 262 (2d Cir. 2001); Concrete Machinery Co. v. Classic Lawn Ornaments, Inc., 843 F.2d 600, 606 (1st Cir.1988); Sturdza v. United Arab Emirates, 281 F. 3d 1287 (D.C. Cir. 2002)。目前已有初步的实证调研显示,从Stable Diffusion系统从事有限的随机取样(2千万个图像)当中,扩散模型的确能够从“深度学习”的素材当中复制高清(high-fidelity)的内容,但并非如本案原告所主张的,其所有的生成输出都构成侵权。参见Gowthami Somepalli, Vasu Singla, Micah Goldblum, Jonas Geiping, and Tom Goldstein, Diffusion Art or Digital Forgery? Investigating Data Replication in Diffusion Models, arXiv:2212.03860v3 [cs.LG] (12 December 2022).

【49】Complaint, J. Doe 1 v. GitHub, Inc., Case No. 22-cv-06823 (N.D. Ca. November 3, 2022).

【50】详见GitHub Pages, History of GitHub, contained in Git and GitHub Tutorial, available at https://pslmodels.github.io/Git-Tutorial/content/background/GitHubHistory.html;GitHub, Wikipedia, available at https://en.wikipedia.org/wiki/GitHub。

【51】GNU是个非营利组织,其名称是个“文字游戏”,是指“GNU’s Not UNIX”,也是个递归或递回的定义(recursion definition,使用被定义对象的自身来为其下定义(或自我复制的定义))的首个字母缩写。它的发音是“guh-new”,与牛羚角的发音相同。由其开发出的开源(open source)许可协议现已成为业内通过此种开源方式从事软件开发的一个重要依据。UNIX是1969年由贝尔实验室(Bell Laboratories)开发出的一套能让多重使用者同时从事多重任务(multitasking)的操作系统。LGPL是GNU Lesser General Public License的缩写,可译为“较宽松公共许可协议”或者“函数库公共许可协议”。坊间经常把license译为“许可证”,不但错误且具误导性。

【52】Order Granting in Part and Denying in Part Motions to Dismiss, J. Doe 1 v. GitHub, Inc., Case No. 22-cv-06823 (May 11, 2023).

【53】Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. v. Grokster, Ltd., 545 U.S. 913 (2005); Sony Corporation of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417 (1984).

【54】同上注。

【55】Mia Sato, Drake’s AI Clone Is Here — And Drake Might Not Be Able to Stop Him, The Verge, May 1, 2023, available at https://www.theverge.com/2023/5/1/23703087/ai-drake-the-weeknd-music-copyright-legal-battle-right-of-publicity.

【56】Restatement of Unfair Competition (Third) § 46 (1995).截至2020年9月底,美国共有35个州正式承认这项权利;其中有24个州是通过成文立法,22个州是通过普通法(common law,即司法案例),13个州是以某种两者的组合或兼而有之的方式给予认可。参见Mark Roesler and Garrett Hutchinson, What’s in a Name, Likeness, and Image? The Case for a Federal Right of Publicity Law, American Bar Association (ABA) Landslide (September/October 2020), available at https://www.americanbar.org/groups/intellectual_property_law/publications/landslide/2020-21/september-october/what-s-in-a-name-likeness-image-case-for-federal-right-of-publicity-law/。

【57】Roesler and Hutchinson,同上注。

【58】与英国、加拿大等采取普通法的国家可由法院直接发布不针对特定被告的所谓“某甲禁令”(“John Doe” Order,即被告身份不明)不同,美国联邦民事诉讼程序原则上禁止对身份尚未确定的被告发布暂时禁制令(preliminary injunction)。只有在非常例外且紧急的情况下(如既有的证据明确显示如不立即签发将导致立即且无可弥补的损害等),法院可以考虑发布一个“暂时限制令”(Temporary Restraining Order,简称TRO),但原则上为期不超过14天(必要时基于正当理由可以延展),而且必须尽速、优先召开关于应否发布暂时禁制令的听证。参见Federal Rules of Civil Procedure §65(b)。

【59】U.S. Copyright Office Copyright Review Board, Second Request for Reconsideration for Refusal to Register A Recent Entrance to Paradise (Correspondence ID 1-3ZPC6C3; SR # 1-7100387071), February 14, 2022, at 3, available at https://www.copyright.gov/rulings-filings/review-board/docs/a-recent-entrance-to-paradise.pdf.

【60】Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony, 111 U.S. 53 (1884)(联邦最高法院在本案首次面临到由一个当时的新发明 —摄影机— 呈现的结果是否仍可获得著作权的保护,尤其是一个通过机械的感光把外部实况予以记录下来的呈现是否构成当时著作权法所规定,由一个“作者”(author)所“撰写”(writing)的作品。法院认为,摄影师仍然从事了背景的铺排、采光投影、当事人的服饰与摆出的姿态等等各种的设计与搭配,因此符合了对于独创性的要求和“作者”的身份,藉助摄影机等器材的协助从事对特定人像的“撰写”或描绘。这个案件是关于名作家和诗人奥斯卡‧王尔德(Oscar Wilde, 1854-1900)的一帧沙龙照)。

【61】Copyright Office, Letter of February 21, 2023 on Zarya of the Dawn (Registration # VAu001480196).

【62】U.S. Copyright Office, Compendium of U.S. Copyright Office Practices (3rd ed. 2017) §313.2。

【63】同上注,2021年更新版。新增的文句是:“…the Office will not register works produced by a machine or mere mechanical process that operates randomly or automatically without any creative input or intervention from a human author. The crucial question is “whether the ‘work’ is basically one of human authorship, with the computer [or other device] merely being an assisting instrument, or whether the traditional elements of authorship in the work (literary, artistic, or musical expression or elements of selection, arrangement, etc.) were actually conceived and executed not by man but by a machine”。

【64】Library of Congress, Copyright Office, Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence, 88 Federal Register 16190 (March 16, 2023).

【65】U.S. Copyright Office, Copyright Office Launches New Artificial Intelligence Initiative, NewsNet Issue No. 1004 (March 16, 2023), available at https://www.copyright.gov/newsnet/2023/1004.html.

【66】塞勒已在全球19个国家和地区提出申请或上诉,试图让其设计的人工智能工具(即“创作机器”和/或另一个称为DABUS的关联系统,是“统一感知自动导引装置”(Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience)的简称)成为著作权的“作者”或“共同作者”以及专利权的“共同发明人”。截至2023年8月底,只有DABUS获得了南非的专利权,其馀的申请都遭到驳回并在上诉之中。由于南非没有对专利申请的实质审查,因此该授权在实质上恐怕不会具有如何的影响力,也将难以被其他国家或地区接受。参见The Artificial Inventor Project, Patents and Applications, available at https://artificialinventor.com/patent-applications/。其以人工智能做为“发明人”在美国提出的发明专利申请已遭到美国专利商标局(U.S. Patent and Trademark Office)的核驳并经法院判决确定(联邦最高法院已于2023年4月24日驳回其再审请求)。参见Thaler v. Vidal, 43 F.4th 1207 (Fed. Cir. 2022), cert. denied, 598 U.S. ___ (2023)。

【67】Memorandum Opinion, Thaler v. Perlmutter, Case No. 22-1564 (BAH)(D.D.C. August 18, 2023).本案名义上的被告是美国版权局的现任局长希拉‧波尔马特(Shira Perlmutter, 1956 -)女士。

【68】Zachary Small, As Fight Over A.I. Artwork Unfolds, Judge Rejects Copyright Claim, New York Times, August 23, 2023, at C4, available at https://www.nytimes.com/2023/08/21/arts/design/copyright-ai-artwork.html.

【69】国内文献常把此一司法处置按照字面错译为“简易判决”,实际上既不简也更不易。依据《联邦民事诉讼规则》第56条,如果一方当事人在庭审中能显示,双方在全案的重要事实方面不存在真正的争议(no genuine dispute as to any material fact,通常是因为对方未能针对真正的关键问题举证或举证不足),纵使庭审程序尚未结束,法院即应根据该当事人的声请依法迳行判决(as a matter of law),不需等到整个程序结束。参见Federal Rules of Civil Procedure §56(a)。

【70】同前注60。

【71】H.R. Rep. No. 94-1476, at 51 (1976).

【72】Urantia Foundation v. Maaherra, 114 F.3d 955 (9th Cir. 1997).

【73】Sam Ricketson, People, or Machines: The Berne Convention and the Changing Concept of Authorship, Horace S. Manges Lecture, 16 Columbia-VLA J. L. & Arts 1 (1991-1992). 本文作者里基森现为澳大利亚墨尔本大学(Universities of Melbourne)法学院的退休教授。其与哥伦比亚大学法学院简‧金斯伯格教授(Jane Ginsburg)合著的《国际版权与邻接权-伯尔尼公约及公约以外的新发展》(International Copyright and Neighbouring Rights: The Berne Convention and Beyond, London, U.K.: Oxford University Press, 2nd ed. 2005)是研究《伯尔尼公约》和后续国际著作权保护体系的经典(或权威)之作(该书的中文版是由郭寿康教授等翻译,中国人民大学2016年出版)。

【74】U.S. Patent and Trademark Office, Public Views on Artificial Intelligence and Intellectual Property Policy (October 2020), at 20-21.本文摘录并综合了来自诸如美国律师协会知识产权组(American Bar Association Intellectual Property Law Section)、公共知识(Public Knowledge)、知识产权所有人协会(Intellectual Property Owners Association)等等多个专业组织提出的反馈意见。

【75】International Intellectual Property Alliance (IIPA), Copyright Industries in the U.S. Economy 2022 Report (December 2022), at 8.

【76】同前注74,第21页(摘录自作家协会(the Authors Guild, Inc.)的反馈意见第5页)。

【77】同上注(摘录自信息技术及创新机金会(Information Technology and Innovation Foundation, ITIF)的反馈意见第4页)。

【78】Christa Laser, How A Century-Old Insight of Photography Can Inform Legal Questions of AI-Generated Artwork, Technology & Marketing Law Blog, August 2, 2023, available at https://blog.ericgoldman.org/archives/2023/08/how-a-century-old-insight-of-photography-can-inform-legal-questions-of-ai-generated-artwork-guest-blog-post.htm.

【79】同前注60。

【80】Michael Kasdan and Brian Pattengale, A Look At Future AI Questions For The US Copyright Office, Law360, November 10, 2022, available at https://g2bswiggins.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2022/11/Law360-A-Look-At-Future-AI-Questions-For-The-US-Copyright-Office.pdf#page=7.

【81】17 U.S.C. §501(b)(其原文为:“The legal or beneficial owner of an exclusive right under a copyright is entitled, subject to the requirements of section 411, to institute an action for any infringement of that particular right committed while he or she is the owner of it….”)。

【82】Mark Perry and Thomas Margoni, From Music Tracks to Google Maps: Who Owns Computer-generated Works?, 26 Computer Law & Security Review 621 (2010).

【83】其原文为:“3. Content (a) Your Content. You may provide input to the Services (“Input”), and receive output generated and returned by the Services based on the Input (“Output”). Input and Output are collectively “Content.” As between the parties and to the extent permitted by applicable law, you own all Input. Subject to your compliance with these Terms, OpenAI hereby assigns to you all its right, title and interest in and to Output. This means you can use Content for any purpose, including commercial purposes such as sale or publication, if you comply with these Terms. OpenAI may use Content to provide and maintain the Services, comply with applicable law, and enforce our policies. You are responsible for Content, including for ensuring that it does not violate any applicable law or these Terms” [Emphasis added]。参见OpenAI, Terms of Use (Updated March 14, 2023), available at https://openai.com/policies/terms-of-use。

【84】其原文是:“The question of whether Machines Can Think, a question of which we now know that it is about as relevant as the question of whether Submarines Can Swim.”参见prof. dr. Edsger W. Dijkstra, The Threats to Computing Science, Keynote Speech, delivered at the Association for Computing Machinery (ACM) 1984 South Central Regional Conference (November 16–18, Austin, Texas), text available at https://www.cs.utexas.edu/users/EWD/transcriptions/EWD08xx/EWD898.html。

【85】参见Piero Scaruffi,《智能的本质:人工智能与机器人领域的64个大问题》,同前注16,第23章(2918年版)(作者表示,常识是另一个欠缺的要素。人类会很自然地运用多种不同无法归纳的形式进行推导,因此无法具体明确。一般而言,人们很善于对数学演算从事“合情推理”(或“似真推理”)而不是数学家们使用的“确定推理”。对于许多问题去寻求具体明确的答案往往是没有意义的:需要耗费太多的时间(尤其无法及时反应一个突发或紧急的情况)。其原文为:“Common sense, besides learning, was another missing ingredient. Humans employ naturally several forms of inference that are not deduction, and therefore are not exact. In general, we specialize in ‘plausible reasoning’, not the ‘exact reasoning’ of mathematicians. Finding exact solutions to problems is often pointless: it would take too long….”);另参见前注25。

【86】其中的历史发展、争议与后续影响,可参见拙著,论数据相关的权利保护和问题,《知识产权研究》第28卷(2022年3月),第3-90页。

【87】Fixtures Marketing Ltd v. Oy Veikkaus AB, [2005] ECDR 2, [44] (ECJ)(C-46/02, 9 November 2004), Fixtures Marketing Ltd v. Svenska Spel AB (C-338/02, 9 November 2004); British Horseracing Board Ltd v. William Hill, [2005] E.C.R. 1, [80](ECJ 2004) (C-203/02, 9 November 2004); Fixtures Marketing Ltd v. OPAP (C-444/02, 9 November 2004).

【88】European Commission, First Evaluation of Directive 96/9/EC on the Legal Protection of Databases, DG of Internal Market and Services Working Paper (12 December 2005); Evaluation of Directive 96/9/EC on Legal Protection of Databases, Commission Staff Working Document, SWD(2018) 146 final (25 April 2018).

【89】Ezra Klein, The Imminent Danger of A.I. Is One We’re Not Talking About, New York Times, February 26, 2023, available at https://www.nytimes.com/2023/02/26/opinion/microsoft-bing-sydney-artificial-intelligence.html;《纽约时报》中文版译称“人工智能真正的恐怖之处”,2023年3月1日,载于https://cn.nytimes.com/opinion/20230301/microsoft-bing-sydney-artificial-intelligence/。

【90】同上注。

-

上一篇:

-

下一篇:

- 《银翼杀手2049》制片人就人工智能图像起诉特斯拉和华纳兄弟

- 英国:版权与人工智能的对峙将在数月内结束

- 人工智能如何理解语言

- 英伟达与微软被指控非法压低人工智能技术专利价格

- 人工智能与著作权边界初探:技术进步下的法律挑战与思考