近日,关于王祖蓝Cosplay“葫芦娃”的相关报道,登上了微博热搜。很多网友对Cosplay侵权不是很理解,“穿什么衣服也管吗?” 对于Cosplay的著作权侵权问题,已有颇多讨论[1]。著作权是一种法定权利,行为人未经权利人的许可而实施了专有权利控制的行为,又无合理使用、法定许可等法定的免责事由,则会构成侵权。Cosplay亦不例外,Cosplay行为可能会侵害动漫角色的著作权。事实上,王祖蓝在湖南卫视《百变大咖秀》节目中装扮“葫芦娃”,在数年前已被法院认定为侵权。然而,在司法实践中,法院对Cosplay侵害何种著作财产权存在不同认识,对于是否侵害表演权有着不同意见。对此,我们有必要对相关问题予以梳理与探讨,厘清其中的法律问题,进而统一认识与裁判。

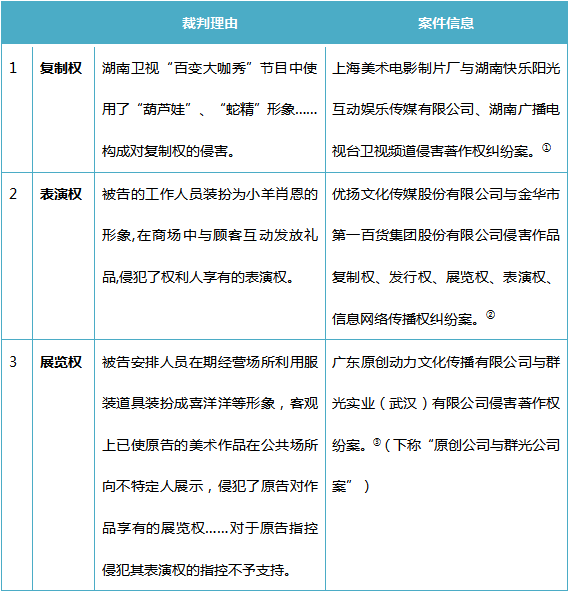

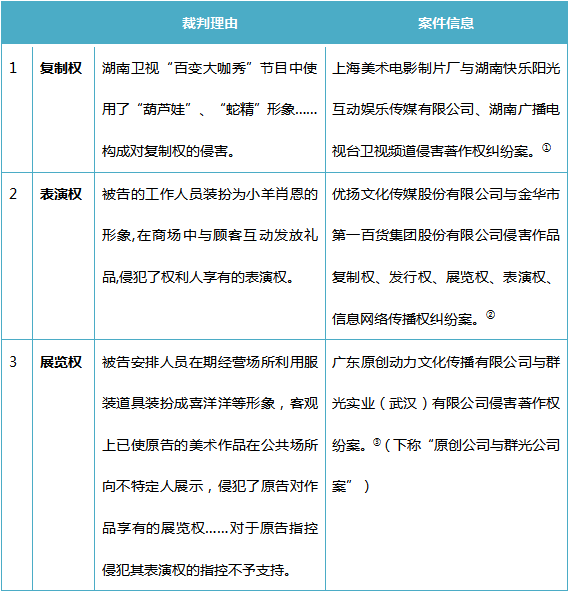

Cosplay,是 Costume play 的缩写,意为“角色扮演”或“服饰装扮”。结合已有著述,本文将Cosplay作如下定义:Cosplay是指行为人利用服装、道具以及通过化妆、身体语言来扮演动漫中的角色[2]。“哪里有独创,哪里就有著作权”。如果作品的某个部分具有独创性表达,则该部分可单独受《著作权法》的保护。因此,动漫角色虽源自动漫,但其如果符合著作权法规定的独创性等构成要件,则其可以作为美术作品受《著作权法》的保护。Cosplay扮演的对象是动漫角色,动漫角色又可能受到著作权法的保护,故Cosplay行为存在侵害著作权的可能。法律具有可预见性。著作权作为一种法定权利,具有对世效力,其权利范围应当十分明确,这样公众才能合理预期法律后果,以决定自己的行为。此即著作权法定原则。我国《著作权法》规定了十三项具体财产权利以及“其他权利”的兜底权利。因著作权法定原则的影响,兜底条款在司法实践中极少适用。在司法实践中,行为人侵害了何种具体权利,是法院审理的要素之一。《北京市高级人民法院侵害著作权案件审理指南》明确:“审理侵害著作权案件,一般审查原告主张保护的权利是著作权还是邻接权,并要明确具体权项”。当事人指控的行为能否落入具体权项的控制范围,直接影响侵权是否成立。如当事人选择的具体权项不准确,则有可能被法院直接驳回诉讼请求。目前,法院对Cosplay行为侵害的权利类型主要有三种意见:

复制权是指以印刷、复印、拓印、录音、录像、翻录、翻拍等方式将作品制作一份或者多份的权利。商家生产、制作Cosplay

服装、道具,如再现了动漫角色形象的独创性表达,则可能会构成复制权侵权。但生产、制作Cosplay服装、道具是否侵权,与Cosplay行为是否侵权没有必然联系,生产、制作Cosplay服装、道具与Cosplay明显是两个行为。在《百变大咖秀》节目中,王祖蓝、谢娜以道具、化妆的形式装扮“葫芦娃”和“蛇精”,道具、化妆以及人体的组合,形成对动漫角色的再现,动漫角色被固定在有形载体-人的身体之上,复制行为体现在服装、道具与化妆的过程及整体效果。[6]Cosplay侵害复制权,在于行为人的装扮构成对动漫角色的再现。展览权是指公开展出美术作品、摄影作品的原件和复制件的权利。在原创公司与群光公司案中,群光公司员工扮演角色形象,在现场展示动漫角色形象,其行为已落入展览权的控制范围。在该案中,法院明确不构成对表演权的侵害[7]。而在部分案件中,法院认为Cosplay行为侵害了表演权。《著作权法》及相关规定对表演权对应的客体没有限制,但“表演权不可能适用到一切作品上,如不能适用于地图作品、雕塑艺术品等等”[8]。如果动漫角色不是表演权的客体,表演权自然无法控制Cosplay行为,Cosplay行为也不会侵害表演权。反之,Cosplay行为则有可能侵害表演权。《著作权法》第十条规定:表演权,即公开表演作品,以及用各种手段公开播送作品的权利。根据该定义,表演权控制的行为包括现场表演和机械表演。通俗点讲,现场表演是在现场直接向公众表演,机械表演是通过设备向公众传播被记录下来的表演。无论现场表演还是机械表演,均绕不过对表演行为的界定,但《著作权法》及相关规定对“表演”等相关概念未予明确。

我国《著作权法》立法深受国际条约的影响,表演权的规定源自《伯尔尼公约》[9]。《伯尔尼公约》规定了戏剧作品、音乐戏剧作品、音乐作品可以成为表演权的客体,同时明确戏剧作品、文学作品有朗诵权。根据我国的相关立法释义,“表演”指演奏乐曲、上演剧本、朗诵诗词等直接或借助技术设备以声音、表情、动作公开再现作品的行为,表演是再创造的过程,是富有艺术创造性地表现作品,表演权的具体适用范围较为广泛,适用于音乐、戏剧、文学等作品,但不适用于电影作品[10]。根据该释义内容,演奏、上演、朗诵都是表演行为,乐曲、剧本、诗词均是表演的客体,同时明确了表演是艺术创造行为。“演”在汉语中的含义,表明表演应当具有创造性[11]。结合国际条约、学者著述,著作权法所保护的表演应当是一种艺术活动[12]。根据上述总结,著作权法意义的表演应具有创造性与艺术性,被表演作品需具有可表演性。某些类型的作品本质上可能是无法进行现场表演的,因而事实上无所谓表演权[13]。而动漫角色的形象是固定的,无法再行表演出创造性和艺术性,故其不能成为表演权的客体。著作财产权可按不同的标准进行分类,如分成复制权与传播权两大类,复制权包括复制、演绎类权利,传播权包括发行权、表演权等等。[14]根据作品的使用方式不同,著作权可分为“以有形方式使用作品”和“以无形方式使用作品”两类权利,前者如展览权,后者如表演权[15]。有形型使用指同质再现作品的方式使用作品的权利,无形方式系以某种人们无法直接看到作品原质的形式来使用作品的权利,如剧本、歌词、舞谱、诗词等被表演、演奏、播放[16]。这种分类方法,充分体现了表演权的特点,表演权控制“以无形方式使用作品”的行为,表演不直接体现作品,呈现在人们眼前的是表演者“转化”的内容。这种分类方法与前述表演需具有创造性、艺术性的要求相通,被表演作品具有可表演性,才有可能“以无形方式使用作品”。Cosplay扮演的是动漫角色,无论扮演者怎么“表演”,再现的内容仍是动漫角色,Cosplay无疑是“同质”再现作品。

《著作权法》规定的十几项具体权利都控制不同的行为,每项权利都有自己的边界。展览系通过机械的、静态的、不改变作品表现形式的陈列等方式向公众提示作品的行为,而表演系通过表情、动作、声音等手段改变作品再现手段,动态地向公众提示作品的行为[17]。展览权与表演权的不同,体现在是否改变作品的表现形式,这种界分与前述有形/无形方式使用作品的权利分类一脉相承。动漫角色直接被人们的视觉所感知,Cosplay未改变动漫角色的表现形式,Cosplay不应受表演权控制。《著作权法》规定的放映权,可控制通过放映机、幻灯机等技术设备公开再现美术、摄影、电影作品的行为。放映权的客体均是属于被视觉欣赏的作品,不可以被“表演”[18]。如果美术作品可以被表演,通过设备向公众传播被记录下来的对美术作品的表演则侵害表演权,这与放映权控制的行为发生重叠,这样会使放映权丧失存在的价值。[19]从放映权的权利边界角度,动漫角色仍无法被表演,通过设备向公众传送动漫角色行为,应受到放映权控制。李扬教授认为,在原创公司与群光公司案中,如果员工通过自身的声音、动作或者表情模仿喜洋洋的声音、动作和表情,除侵犯展览权外,还侵犯了表演权[20]。然而,声音、动作、表情虽是表演的外在表现,但这些行为无法体现艺术创造的行为本质。通过声音、动作、表情“表演”动漫角色,与静态的动漫形象并无不同,不存在艺术创造行为,未改变作品的再现手段。动漫角色源自动漫,其本身是一种动态可变的形象,往往赋予了精神内涵。“在进行侵权比对时,应考虑到动画片故事主题和情节的需要,动画片角色表现形态具有多变性,因此在进行比对时不能完全静止地、孤立的比较,而应从作品整体的形象、设计的主旨和传达的信息等全面把握,比对的对象不仅仅是单一的动作、姿态、表情的作品形象,而是“Q版孙悟空”作品的整体形象。”[21]

动漫角色的“动态”特征,不能说明动漫角色可以进行表演,因为这种“动态”尚无法成为再进行艺术创造的空间,所谓的表演仍是同质再现作品。相反,动漫角色的“动态”特征进一步表明,无论扮演者怎样表演,均不会超出动漫角色的形象。因此,扮演者演出活灵活现的动漫角色,其也不会侵害表演权。如果扮演者是按照剧本表演,则其可能侵害了剧本对应的表演权,但此时其表演的内容已超出了动漫角色的范畴,亦超出了本文对Cosplay行为的界定。结合表演权的立法解释、权利体系、动漫角色的特点,可以确定的是,动漫角色可以成为展览权、放映权等权利对应的客体,但其无法成为表演权的客体。Cosplay行为不可能构成对“表演权”的侵害。注释

1.如陈鲁宁、周富毅:《Cosplay

真人模仿秀暗藏版权隐患》,《中国知识产权报》,2014年8月22日第10版;袁博:《从“COSPLAY”谈人体上的版权》,

知识产权那点事,2018-04-12,https://mp.weixin.qq.com/s/86nPuuVrA_Xl2U6-KeI5rQ。

2.徐振东:《青少年COSPLAY风潮与日韩动漫关系浅析——COSPLAY心理分析》,《影视评论》,2009年第4期,第7页;袁博:《从“COSPLAY”谈人体上的版权》,

知识产权那点事,2018-04-12,https://mp.weixin.qq.com/s/86nPuuVrA_Xl2U6-KeI5rQ,2020年2月4日访问;廖新:《试论动漫Cosplay行为的著作权法律规制——行为性质、合理使用问题及侵权法律风险》,广和律师,https://mp.weixin.qq.com/s/9e0fNYYJPHDc8fQ7ilRtFQ,2020年2月4日访问。对于Cosplay的对象,有意见认为还包括自我原创的造型装扮、原创小说中人物,见钟远波:《中国动漫Cosplay发展研究》,《艺术理论》,2007年第10期,第16页;十夜:《COSPLAY的秘密》,中国青年出版社,2012年版,第36页。

3.长沙市中级人民法院(2014)长中民五初字第375号民事判决书。

4.金华市婺城区人民法院(2015)金婺知初字第142号民事判决书。

5.武汉市中级人民法院(2010)武知初字第66号民事判决书。

6.人的身体可以成为著作权的载体[

王迁:《著作权法》,中国人民大学出版社,2015年版,第164页。],如将图案印在身体之上。Cosplay的不同之处在于,人体是动漫角色的一部分,并非仅仅是动漫角色形象的载体,但这不影响侵权的成立。如果某人长得就与动漫角色一样,自然不会构成侵权,因为其不存在任何行为,

7.武汉市中级人民法院(2010)武知初字第66号民事判决书。

8.郑成思:《版权法(上)》,中国人民大学出版社,2009年版,第223页。

9.王迁:《论网络环境中表演权的适用——兼评<著作权法修改草案(送审稿)>对表演权的定义》,《比较法研究》,2017年第6期,第64页。

10.胡康生:《中华人民共和国著作权法释义》,法律出版社,2002年版,第154页、157页、51页。董涛:《中华人民共和国著作权法实施条例释义》,法律出版社,2003年版,第25页。1991年版的《著作权法实施条例》对“表演”作了类似的规定,但在之后的修订中删除。

11.熊文聪:《论著作权法中的“表演”与“表演者”》,《法商研究》,2016年第6期,第181页 。

12.陈锦川:《著作权审判:原理解读与实务指导》,法律出版社,2013年版,第166页。

13.崔国斌:《著作权法:原理与案例》,北京大学出版社,2014年版,第426页;何怀文:《中国著作权法:判例综述与规范解释》,北京大学出版社,2016年版,第204页。

14.关于著作财产权的类型化,可见陈绍玲:《中国著作权体系化的构建方法》,《法律方法》,2015年第2期 ;王文敏:《著作财产权的类型化及其运用》,《法律方法》,2017年第1期。

15.韦之:《著作权法原理》,北京大学出版社,1998年版,第21-22页。

16.费安玲:《著作权权利体系之研究-以原始性利益人为主线的理论探讨》,华中科技大学出版社,2011年版,第172页。

17.李扬:《著作权法基本原理》,知识产权出版社,2019年版,第199页。

18.崔国斌:《著作权法:原理与案例》,北京大学出版社,2014年版,第380页。

19.有关机械表演与放映权的相关的论述,见王迁:《论网络环境中表演权的适用——兼评<著作权法修改草案(送审稿)>对表演权的定义》,《比较法研究》,2017年第6期。

20.李扬:《著作权法基本原理》,知识产权出版社,2019年版,第199页。

21.浙江省高级人民法院(2016)浙民终590号民事判决书。又如湖北省高级人民法院(2012)鄂民三终字第23号民事判决书:“迪迦奥特曼”的外部形象特征和性格内涵构成了一个完整的角色形象作品。