-

专利

专利 -

商标

商标 -

版权

版权 -

商业秘密

商业秘密 -

反不正当竞争

反不正当竞争 -

植物新品种

植物新品种 -

地理标志

地理标志 -

集成电路布图设计

集成电路布图设计 -

技术合同

技术合同 -

传统文化

传统文化

律师动态

更多 >>知产速递

更多 >>审判动态

更多 >>案例聚焦

更多 >>法官视点

更多 >>裁判文书

更多 >>一、引言

《中华人民共和国专利法》(以下简称“《专利法》”)第四次修订进一步完善了外观设计保护制度,其中一个重要的方面是增加了外观设计本国优先权制度。根据修改后的《专利法》第二十九条第二款,申请人自外观设计在中国第一次提出专利申请之日起六个月内,又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的,可以享有优先权,从而在专利法层面设立了外观设计本国优先权制度。

二、外观设计本国优先权制度的立法背景

设立外观设计本国优先权制度既是创新主体进行设计创新的现实需求,同时也是我国外观设计保护制度逐步完善的具体体现。具体而言,《专利法》规定了外观设计专利申请的单一性原则,即一项外观设计专利申请应当限于一项外观设计,同时也规定了例外情形。2008年修改前的《专利法》规定,该例外情况仅包括“成套产品的外观设计”,具体为:用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计,可以作为一件申请提出,这在一定程度上满足了设计创新的现实需求;2008年修改后的《专利法》增加了相似外观设计制度,相似外观设计制度允许将“同一产品的多项相似外观设计”作为一件申请提出,从而进一步解决了设计创新的现实问题;到了《专利法》第四次修改时,“局部外观设计”将纳入专利法保护,并且我国加入海牙协定已经列入议事日程,此时,外观设计本国优先权制度应运而生。外观设计本国优先权制度的设立既为建立外观设计专利申请国内外同等保护格局提供了有力保障,也有效地避免了在能否享受本国优先权的问题上产生因申请途径不同而结论有所不同的不合理现象。可见,外观设计本国优先权制度的诞生反映了外观设计保护制度逐步完善的历史进程。

三、外观设计本国优先权制度的重要意义

外观设计本国优先权与外国优先权一样,可以让申请人享受优先权给予的优惠待遇[1]。

首先,在符合单一性要求的条件下,申请人可以通过要求本国优先权,将若干在先申请合并为一件在后申请,一方面避免该若干在先申请相互之间因可能构成抵触申请或者重复授权而难以获得稳定的专利权,另一方面,可以减少需要缴纳的专利年费,达到节约开支的目的。

其次,申请人可以在优先权期限内实现专利申请类型的转换,并且外观设计本国优先权制度赋予外观设计更加灵活的专利类型转换规则。2023最新修订的《中华人民共和国专利法实施细则》(以下简称“《细则》”)第三十五条指出,“外观设计专利申请人要求本国优先权,在先申请是发明或者实用新型专利申请的,可以就附图显示的设计提出相同主题的外观设计专利申请;在先申请是外观设计专利申请的,可以就相同主题提出外观设计专利申请。......申请人要求本国优先权的,其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回,但外观设计专利申请人要求以发明或者实用新型专利申请作为本国优先权基础的除外”。

根据《细则》上述规定可知,可作为外观设计要求优先权基础的在先申请并不限于外观设计,还包括发明或者实用新型,并且,与要求以外观设计作为优先权基础的情形不同的是,作为优先权基础的在先申请若是发明或者实用新型,其并不于在后申请提出之后即视为撤回。之所以作为优先权基础的外观设计在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回,而发明和实用新型则例外,主要原因在于,前者视为撤回是为了避免重复授权,而后者不被视为撤回是由于发明和实用新型专利与外观设计专利的保护客体不同,发明和实用新型专利保护的是技术方案,而外观设计专利保护的是产品的外观设计,不存在重复授权的基础。正因如此,造就了外观设计本国优先权制度的天然优势,在满足要求优先权期限等要件的前提下,在后申请的外观设计既可以要求外观设计在先申请的优先权,还可以要求发明或者实用新型在先申请的优先权。也就是说,发明、实用新型专利申请中的附图可进一步派生出外观设计专利,从而实现对发明、实用新型专利中设计创新的进一步保护。此外,还可以实现整体外观设计与局部外观设计之间的互相转换,由此可见,外观设计本国优先权制度为设计创新提供了多维度、全方位的保护。

以下通过案例进一步阐明设立外观设计本国优先权制度的重要意义。

案例一:

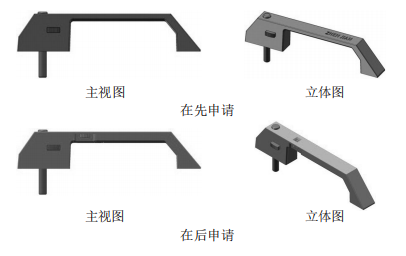

本案中,在先申请和在后申请为同一申请人的两件专利,均为锁具产品的外观设计[2],通过对比可以看出,二者的区别仅在于,在后申请在在先申请的基础上增加了一个密码锁的部件,体现在设计上即为在后申请相比于在先申请在锁具横梁中部靠左侧增加了一个小部件,可见,在后申请相对于在先申请属于改进型的产品外观设计。

在设立外观设计本国优先权制度之前,对于类似本案、申请日不同且近似程度较高的专利申请,可能会面临构成抵触申请或者重复授权的问题,从而使得在后申请存在被宣告无效的风险。但是,在设立了本国优先权制度之后,申请人在提出在先申请后,若经过设计改进和完善形成在后申请的设计方案,则可在满足要求优先权其它要件的情况下,提出包含在先申请和在后申请的相似外观设计申请,并要求在先申请的优先权,如此即可将这两件专利申请合并,从而实现对于通过逐步改进、完善形成的系列设计的专利申请进行保护,当然,此种情况下,在先申请自在后申请提出之日起即视为撤回。

案例二:

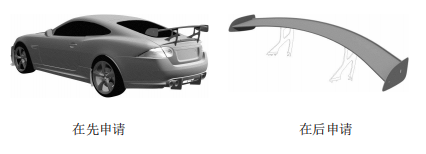

作为优先权基础的在先申请若是来自于发明或者实用新型专利申请附图中的汽车设计,要求优先权的在后申请保护的是该汽车的一个零部件的外观设计,此种情形即为对发明、实用新型专利申请附图中设计创新进行保护的一个案例,可见在发明或者实用新型专利申请的基础上,可进一步派生出外观设计专利申请,从而从多个维度对于创新进行保护。

当然,若本案在先申请为外观设计专利申请,在后申请选择在先申请的一个零部件进行保护,即是从整体设计到局部设计的转换,在后申请还可以同时包括整体设计和局部设计,并均可要求优先权,以实现在先申请视为撤回情况下获得对二者的保护。

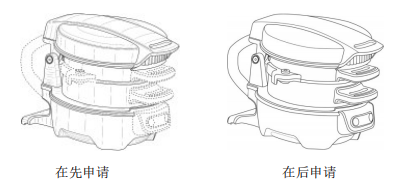

案例三:

本案涉及一款三明治机的产品外观设计[3],在先申请保护的是三明治机的局部设计,在后申请保护的是三明治机的整体设计,在满足要求优先权要件的前提下,通过外观设计本国优先权制度,可以实现局部设计与整体设计的转换,同样在后申请也可以包括整体设计和局部设计,并通过要求优先权实现对二者的保护。

综上,外观设计本国优先权制度的设立对于设计领域的创新活动提供了更加有力的制度保障,其赋予创新主体更加灵活的选择权,为创新主体提供了再次选择其认为适合的专利申请类型的机会。

四、外观设计本国优先权主要适用原则

外观设计本国优先权适用原则主要体现在优先权的核实,通常核实优先权是否成立需要核实三方面的内容:一是作为要求优先权的基础的在先申请是否涉及要求优先权的在后申请相同的主题;二是该在先申请是否是记载了同一主题的首次申请;三是在后申请的申请日是否满足要求优先权的期限。

审查实践中,在先申请与在后申请是否属于相同主题是外观设计优先权核实的难点。根据《专利审查指南》规定,属于相同主题的外观设计应当同时满足以下两个条件:(1)属于相同产品的外观设计;(2)在后申请要求保护的外观设计清楚地表示在其首次申请中。《专利审查指南》进一步指出,如果在后申请要求保护的外观设计与其首次申请中的图片、照片或者附图不完全一致,但根据两者的申请文件可知,所述在后申请要求保护的外观设计已经清楚地表示在首次申请中,则可认定在后申请要求保护的外观设计与其首次申请的外观设计主题相同,可以享有优先权。

以下通过案例进一步阐释外观设计相同主题认定的一般原则。

案例四:

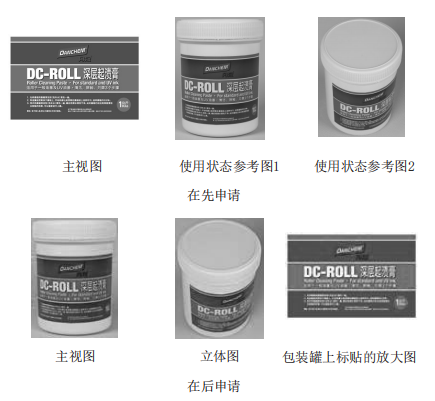

本案中,作为要求优先权的基础的在先申请是用在包装罐上的“标贴”的外观设计,要求优先权的在后申请是“包装罐”的外观设计。该在先申请与在后申请是否属于相同主题应当如何判断?

首先,根据在先申请和在后申请的外观设计附图可知,在先申请包含三幅视图,分别为标贴的主视图以及标贴用于包装罐的两幅使用状态参考图;在后申请同样包含三幅视图,分别为包装罐的主视图和立体图以及包装罐上标贴的放大图。根据附图内容可知,在先申请保护的是标贴的外观设计,在后申请保护的是包装罐的外观设计。

其次,将在先申请与在后申请的视图进行对比可以看出,二者视图表示的外观设计一致,但视图名称不一致。具体而言,在后申请中包装罐的主视图和立体图分别对应在先申请的两个使用状态参考图,包装罐上标贴的放大图则对应在先申请的主视图。

由此可见,虽然本案中在先申请与在后申请的附图不完全一致,但根据两者的外观设计视图可知,在后申请的各幅视图能够与在先申请的各幅视图一一对应,也就是说,在后申请要求保护的包装罐的外观设计已经清楚地表示在在先申请的用在包装罐上的标贴的外观设计视图中,因此,可以认定在后申请要求保护的外观设计与其在先申请的外观设计主题相同,可以享有优先权。

对于本案有观点认为,在先申请保护的是标贴,在后申请保护的是包装罐,二者保护的产品有所不同,因此,二者不属于相同主题的外观设计。该观点是否成立呢?

《专利审查指南》在关于优先权核实的一般原则部分指出,在先申请与在后申请是否涉及相同主题的核实,即判断在后申请中各项权利要求所述的技术方案是否清楚地记载在上述在先申请的文件中,该在先申请的文件包括说明书和权利要求书。只要在先申请文件清楚地记载了在后申请权利要求所述的技术方案,就应当认定在先申请与在后申请涉及相同的主题。虽然《专利审查指南》此处以发明、实用新型专利申请为例阐释相同主题核实的一般原则,但与发明和实用新型专利申请同属于《专利法》调整对象的外观设计专利申请,其优先权核实的一般原则理应与发明、实用新型专利申请保持一致。外观设计申请相同主题的认定规定,“在后申请要求保护的外观设计清楚地表示在其首次申请中”,其中“表示”与“记载”是对应的,也正是体现了相同的适用原则。

本案中,虽然在先申请保护的是标贴的外观设计,但在先申请公开的附图已经清楚地记载了在后申请要求保护的包装罐的外观设计,尽管二者要求保护的产品外观设计不同,但二者记载的外观设计内容完全一致,因此,在后申请要求保护的包装罐的外观设计已经清楚地表示在在先申请中,二者属于相同主题的外观设计。

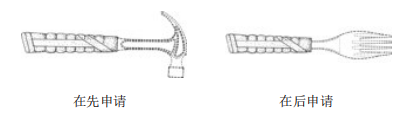

案例五:

本案中,在先申请涉及锤子的外观设计,在后申请涉及叉子的外观设计,二者除手柄之外的部分均采用虚线的形式表示,也就是说,二者均为保护产品手柄的局部外观设计。该在先申请与在后申请是否属于相同主题的外观设计?

对于本案,在先申请和在后申请均涉及局部外观设计,对于局部外观设计,在确定其保护范围时,应当以要求保护部分的形状、图案、色彩为准,同时考虑该部分在产品整体中的位置和比例关系等。也就是说,对于局部外观设计,要求保护的部分是确定保护范围的核心内容,但是其他部分对保护范围也有一定的限定作用。因此,对于局部外观设计,核实优先权是否成立,不应仅考虑要求保护的设计部分,而应当考虑在后申请包括虚线在内的全部设计内容,分析判断其是否表示在在先申请中。

本案中,虽然在先申请和在后申请保护的都是产品的局部外观设计——手柄,但是,在先申请记载的内容是一款锤子的外观设计,在后申请记载的是一款叉子的外观设计,二者记载的设计内容并不一致,在后申请这款叉子的外观设计并未记载在该在先申请中,因此,在后申请要求保护的外观设计并未清楚地表示在该在先申请中,二者不属于相同主题的外观设计。

本案进一步阐明了外观设计相同主题的认定原则与发明、实用新型专利申请相同主题的认定原则是一致的,核实在先申请和在后申请记载的内容是否发生了变化,发生了怎样的变化,只要在先申请文件清楚地记载了在后申请的产品外观设计,就应当认定该在后申请与在先申请涉及相同的主题。

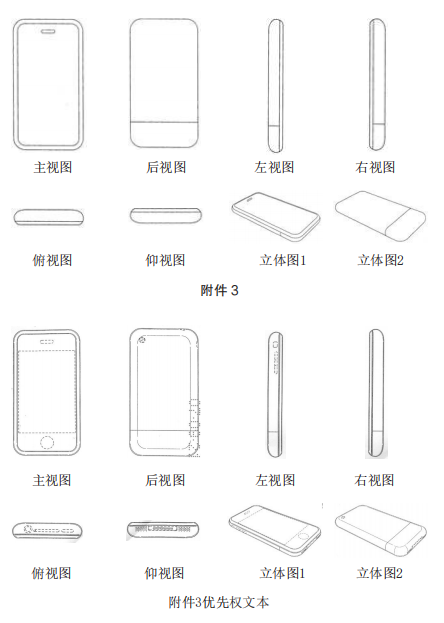

案例六:

本案涉及优先权的核实,具体为附件3所示外观设计是否可以享有优先权的认定[4]。

本案中,附件3与其优先权文本所示产品相同,均为移动通讯装置的外观设计,二者主要区别在于:优先权文本各视图中显示了移动通讯装置的听筒、屏幕、操作键、插口等的配置虚线,而附件3相对于其优先权文本除将表示听筒的虚线变为实线表示外,无优先权文本中其他虚线所示相关部位的设计。进一步而言,附件3优先权文本表示的是带有听筒、屏幕、操作键、插口等部件形状和位置设计的通讯装置,虽然这些部位以虚线表示,在表示保护范围时不限定为相应部分的具体形状设计,但并不能理解为该产品外观设计可以没有这些部件。故附件3相对于优先权文本删除这些部件内容后,虽然保留内容在优先权文本中均有表示,然而其所示无对应屏幕边界、操作键的移动通讯装置类似于全面屏手机设计,与其优先权文本所示设计明显属于不同的两项外观设计,优先权文本也没有表示出附件3所示简化了前述部件的通讯装置外观设计,因此二者不属于相同主题的外观设计。由此可见,优先权核实不仅仅是从视图上判断在先申请是否包含了在后申请视图内容,而是还要判断在先申请是否清楚地表示了在后申请对应的产品外观设计。

五、结语

《专利法》第四次修订增加的外观设计本国优先权制度是我国进一步完善外观设计保护制度的重要体现。通过要求外观设计本国优先权,可实现将若干在先申请合并为一件在后申请,避免该若干在先申请相互之间可能构成抵触申请、或者重复授权,同时可以减少需要缴纳的专利年费、达到节约开支的目的。尤其值得关注的是,外观设计本国优先权制度下,在后申请的外观设计既可以要求外观设计在先申请的优先权,还可以要求发明或者实用新型在先申请的优先权,并且,可实现整体设计与局部设计的相互转换,可见,外观设计本国优先权制度赋予创新主体更加灵活的选择权,为设计创新提供了多维度、全方位的保护。

相同主题外观设计的认定是核实优先权是否成立的重点和难点,需要强调的是,相同主题的外观设计并不要求在后申请要求保护的外观设计与其首次申请中的图片、照片或者附图完全一致,若根据两者的申请文件可以判断,在后申请要求保护的外观设计已经清楚地表示在其首次申请中,则可认定在后申请要求保护的外观设计与其首次申请的外观设计主题相同,可以享有优先权。审查实践中,应当基于优先权制度的立法宗旨,准确把握外观设计优先权核实的一般原则,避免以在后申请与在先申请不完全对应一致而拒绝给予优先权。

参考文献

[1]尹新天:《中国专利法详解》,知识产权出版社,2011年。

[2]国家知识产权局第562150号无效宣告请求审查决定。

[3]国家知识产权局第29770号无效宣告请求审查决定。

[4]国家知识产权局第17985号无效宣告请求审查决定。

首页

首页 上一篇

上一篇

评论