-

专利

专利 -

商标

商标 -

版权

版权 -

商业秘密

商业秘密 -

反不正当竞争

反不正当竞争 -

植物新品种

植物新品种 -

地理标志

地理标志 -

集成电路布图设计

集成电路布图设计 -

技术合同

技术合同 -

传统文化

传统文化

律师动态

更多 >>知产速递

更多 >>审判动态

更多 >>案例聚焦

更多 >>法官视点

更多 >>裁判文书

更多 >>摘 要:地名本身蕴含着商业价值,是商业主体设计商标时经常会选择的元素,然而除了作为商标的组成元素,地名还具备传递地理位置信息的基本功能,这一基本功能不能因地名注册成为商标就丧失。由此,各国一方面对地名注册成为商标规定了限制性条件,另一方面对于符合条件、可以注册的地名商标则通过正当使用制度来保障地名基础含义的实现。本文在不确定概念的价值补充视域下,解构地名商标正当使用的认定标准,以期通过探析认定规则中涉及的法律问题,对引导市场主体诚信经营,营造优质的营商环境有一定助益。

关键词:不确定概念的价值补充 地名商标 正当使用 利益平衡 认定规则

近年来,地名商标(本文所指地名商标仅指含有地名的普通商标,不包括作为集体商标、证明商标注册的地理标志)越来越多地涌入公众视野,各省发布的商标正当使用典型案例中涉及地名商标的亦不少见。现行《商标法》第五十九条第一款规定了对地名商标的正当使用,2023年公布的《中华人民共和国商标法修正草案(征求意见稿)》(下称商标法修正草案)第六十二条第一款拓宽了正当使用的范围,但现行法律和商标法修正草案均未对何谓正当使用作出进一步规定,使得当前对地名商标正当使用的认定尚未形成统一的认定规则,市场主体注册地名商标、使用地名亦存在一定的困惑和疑虑。

一、地名商标正当使用认定中涉及的相关概念

(一)正当使用与商标性使用

《商标法》第四十八条规定了商标性使用,商标性使用是构成商标侵权的要件之一。一般认为,构成商标性使用应当满足如下条件:第一,使用的标志应当具备区分商品或者服务来源的基本属性。第二,使用的标志应该结合商品或者服务使用,发挥区分商品或服务来源的基本功能。第三,标志需在商业活动中实际使用或宣传。

正当使用是商标侵权的违法阻却事由,即所谓的“不侵权抗辩”。在侵犯商标权案件中,如认定被告对被诉侵权标识的使用构成正当使用,则不构成侵害商标权。《商标法》第五十九条第一款中规定的正当使用,行为人对特定标志的使用,本质上是使用他人商标构成要素中含有的公有领域的信息对自己商品的特征进行描述,其目的并非在商品与商标权人之间建立联系从而使相关公众能够区分商品或服务的提供者,不符合商标性使用中“识别商品来源”的要件,其与商标性使用并非同一性质上的使用。

当然,不符合上述商标性使用构成要件的行为,并不一定属于《商标法》第五十九条第一款规定的正当使用,该款规定的正当使用只是不符合上述“识别商品来源”的要件。

(二)初始含义、第二含义与其他含义

地名标识拥有多重含义,一是地名作为一个地理区域或者人文实体的文字表述,即其初始含义;二是地名标识经使用获得的区别于地理指向的新的含义,即第二含义;三是除上述两重含义之外的其他含义,是社会公众日常生活中用以表达的另一公有领域信息,这一其他含义并非所有地名商标都有。如北京知识产权法院审结的一起案件中[1],地名标识“香格里拉”即有三重含义:一是云南省县级市香格里拉市,为其初始含义;二是“香格里拉”标志经过使用获得了商誉,能够与商品建立关系的含义,为其第二含义;三是藏语“心中的日月”,为其他含义。

二、地名商标禁注现状及正当使用认定的司法困境

因地名自身的行政色彩和固有显著性的缺乏,地名商标从注册到侵权认定,均有别于普通商标。

(一)禁注地名的范围

关于地名商标的注册及使用问题,1982年《商标法》并未规定,1993年修正的《商标法》第八条第二款首次规定。对此,立法机关进行过如下解读:“多数国家主张可以有限制地使用地名作为商标,一方面可以维护公平竞争,另一方面也有利于促进经济发展。本条从我国实际出发,县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。但是,地名具有其他含义或者集体商标、证明商标组成部分的除外;已经注册的使用地名的商标继续有效。”[2]2001年修正的《商标法》第十条第二款基本沿袭了该规定的内容。此后2013年、2019年两次修订的《商标法》及最新的商标法修正草案对地名商标的相关规定并无二致。

(二)地名商标正当使用认定的司法现状

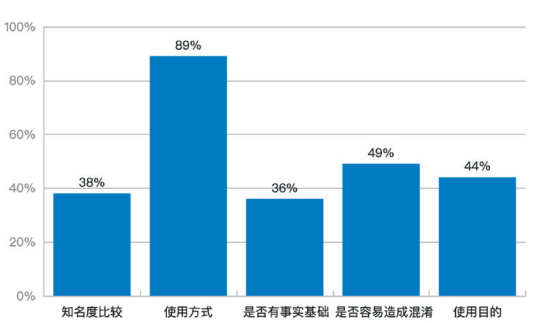

本文以中国裁判文书网为检索平台,以地名商标、正当使用为关键词,检索知识产权权属、侵权纠纷案由的相关案件,共计46件。经分析发现,法院在判断被诉侵权主体对地名标识的使用是否构成正当使用时,主要考虑以下五个因素:是否有事实基础、地名商标与地名的知名度比较、使用方式、使用目的、是否容易造成混淆。从单个考量因素占比情况看,38%的案件考虑了地名商标与地名的知名度对比,89%的案件考虑了使用方式,36%的案件考虑了被诉侵权主体使用地名标识是否有事实基础,49%的案件考虑了使用结果是否容易造成混淆,44%的案件考虑了使用目的是否善意。(图1)

图1

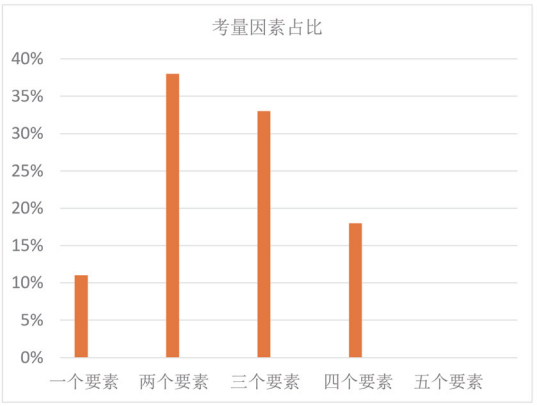

从考量因素不同组合的情况看,11%的案件仅考虑了一个要素,38%的案件考虑了两个要素,33%的案件考虑了三个要素,18%的案件考虑了四个要素,尚无案件考虑五个要素。(图2)

图二

关于是否有事实基础,司法裁判中考虑的主要是商品或被诉侵权主体本身是否与相关地名有关联。如产品产地、公司地址在相关地区范围内;关于地名商标与地名的知名度比较,司法裁判一般以此确认地名商标的保护范围;关于使用方式,参考因素有是否突出使用、是否符合商业惯例、与自有商标结合使用情况等;关于使用目的,司法裁判中考虑的主要是被诉侵权主体主观上是否有攀附他人商誉的故意;关于是否容易造成混淆,以相关公众施以一般注意力的情况下,是否会对产品或服务的来源产生混淆误认为判断标准。

三、探寻:厘清不确定概念的价值补充之规则

司法实践中对地名商标正当使用的认定尚未形成完全统一的认定规则,与正当使用属于不确定概念、法律规定较为抽象有关。不确定概念的内涵和外延都无法确定,在司法实践中无法径行适用。但法律概念具有一定的价值承载性,其背后承载着立法者的价值判断,需要在遵循立法者所作的价值指引的情况下,结合个案或类型化案件的事实、实质公平正义等因素,补充其内涵,将立法者的价值选择准确地转化为个案或类型化案件的认定规则,即不确定概念的价值补充。不确定概念的价值补充应当考虑以下几个维度:

(一)目的检视:遵循立法者所作的价值指引

法律规范的全部条文均是为贯彻实现立法目的所设计,因此在对不确定概念进行价值补充时,应从立法目的出发分析立法者在设计不确定概念时的价值取向。利益平衡原则是现代知识产权法的基本理念和精神,它贯穿于知识产权法的产生、发展的全过程。[3]在涉及地名商标正当使用案件中,对正当使用这一不确定概念进行具体化时,需要从利益平衡原则出发,分析这一制度设计时所要平衡的各项利益冲突,确定相互冲突的价值位阶,对同一位阶的利益衡量比较后,作出补充性价值判断,得到具体化的结论。

(二)体系检视:从相关法律规定中获得提示

从体系化视角,梳理不确定概念与相关概念或条款之间的实质联系及其中的逻辑脉络,对其价值补充具有重要意义。《商标法》第十条第二款规定县级以上行政区划的地名具有其他含义才可以作为商标。而对县级以下行政区划的地名能否注册为商标,往往是从《商标法》的显著性条款考量。由此可见,部分含地名的标识不能获准注册成为商标是由于缺乏显著性或者容易造成不当垄断。限制已注册的地名商标的商标专用权,是由于从相关公众的视角出发,地名商标不仅代表商品来源,还有某一地理区域的代称或其他含义。地名商标各含义的知名度,影响消费者对地名商标的认知,体现地名商标显著性的强弱,决定了地名商标的商标专用权保护范围,进而影响正当使用的判断。

(三)经验检视:从社会公众的一般视角出发

现行法律是社会公众所能达成的最低共识,因此在对不确定概念进行价值补充时,所作出的价值判断应当是社会公众所广泛认可的。在地名商标案件中对正当使用进行价值补充时,应当从相关公众的视角出发,检视被诉侵权主体对地名标识的使用方式是否符合商业惯例,使用结果是否容易造成混淆误认。

四、地名商标正当使用司法认定中考量的问题

(一)利益平衡原则在地名商标正当使用案件中的具体化

《商标法》并不是单纯的权利保护法,而是利益平衡法。《商标法》旨在通过制度设计来平衡商标权人、其他生产经营者、消费者三方的利益。限制地名商标权利人的商标专用权,允许其他生产经营者在商业活动中正当使用地名标识而不构成侵权,这一制度设计实质上隐含了对三种利益的冲突评价与权衡:一是商标权人的商标专用权;二是市场主体的自由表达和公平竞争的权利;三是消费者的知情权和自由选择的权利。

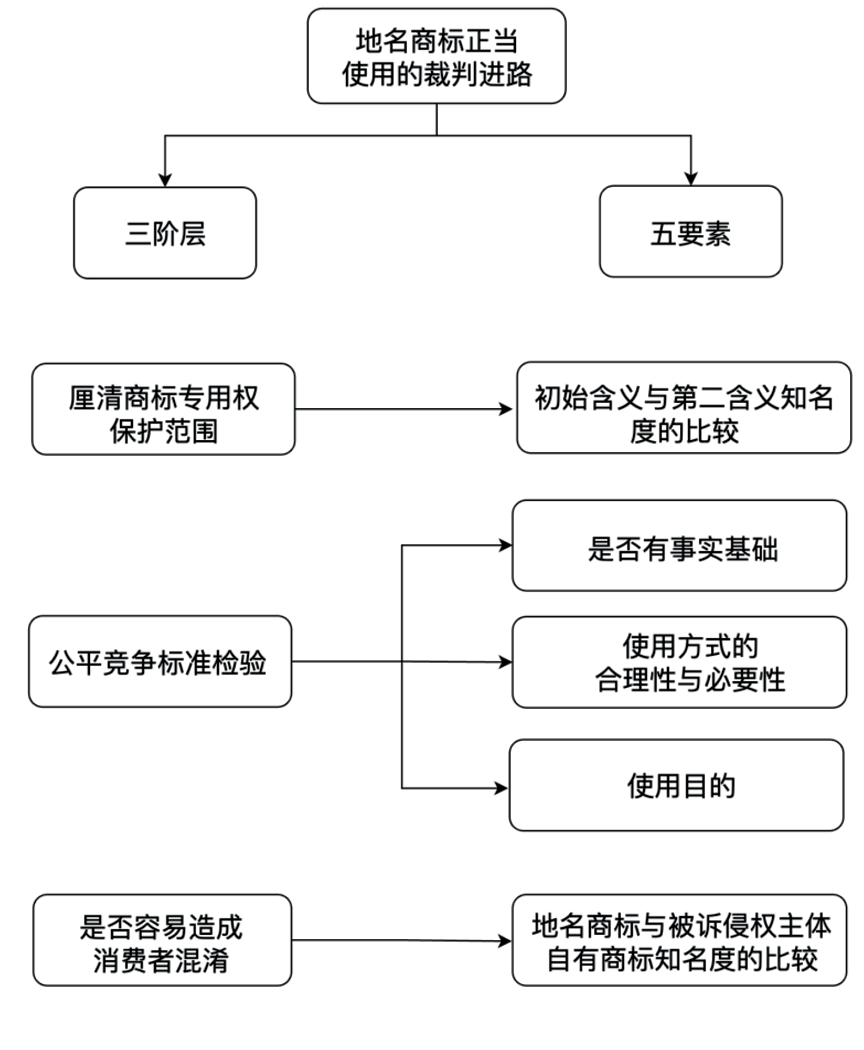

地名商标正当使用案件中,从正当使用制度隐含的三种利益冲突出发,可将其认定进路分为三阶层:首先,为保障商标权人的商标专用权,应厘清其商标专用权的范围。通过对比地名标识的初始含义与第二含义的知名度,确定地名标识在消费者心中的信息记忆,为地名标识的公有领域和私权划清界限。其次,以保障市场公平竞争为标准,判断被告是否出于公平竞争的需求而使用地名商标。应从被告使用地名标识是否有相应的事实基础,使用方式的合理性与必要性、使用目的三个要素综合判断。最后,从消费者的视角出发,判断被告对地名标识的使用是否容易造成混淆,影响消费者的知情权与自由选择权。地名商标与被诉侵权主体自有商标知名度的比较,对消费者是否容易混淆有一定影响。上述三阶层、五要素的逻辑脉络,即为判断地名商标正当使用的认定规则,如下图所示:

(二)分层解析:三阶层与五要素

1.厘清商标专用权保护范围:初始含义与第二含义知名度的比较

《商标法》对地名商标的保护,并非对其地名含义及其他含义的保护,而是对其第二含义的保护。这种第二含义才是商标权人因使用商标附加给商标标志的,才是商标权人能够独占使用的对象。[4]因此,地名商标的保护范围,与地名标识的各含义在相关公众心中的信息记忆相关。一般而言,地名作为商标的知名度越高,消费者在看到地名标识时越容易将其识别为商标,则地名商标的商标权保护范围越宽;反之,则地名商标保护范围越窄。笔者认为,在确定地名商标保护范围时,需对地名含义与第二含义进行比较,并结合个案证据综合判断。重点考虑地名商标的使用时间、地域范围、所获荣誉、驰名商标认定情况、广告投放、宣传、销售情况等信息,以确定地名标识在消费者大脑中是否形成关于商标的认知网络,消费者在看到该地名标识时,大脑中所显示的是商标权人及其相关产品,而非地名。如原告利源公司与被告金兰湾公司侵犯商标专用权纠纷案[5],百家湖是南京市江宁区东山镇境内的一个地名、湖名,“百家湖”作为地名的知名度明显高于其作为商标的知名度,金兰湾公司将其作为地名使用不易造成与商标的混淆,南京的普通公众对“百家湖”的第一印象首先是地名、湖名,一般不会将其视为商标。被告金兰湾公司使用“百家湖枫情国度”,引起相关公众和消费者对楼盘出处混淆、误认的可能性几乎不存在。又如,上文提及的北京知识产权法院审理的商标侵权案件[6],香格里拉市是在2001年由中甸县更名而来,作为著名旅游胜地有一定知名度,但原告公司成立时间略早于中甸县更名时间,且“香格里拉”作为商标,曾被认定为驰名商标,原告及其地名商标所附着的商品均荣誉满载。因此,本案中“香格里拉”作为地名商标的知名度并不弱于其地名含义的知名度,其商标权保护范围较宽。

2.公平竞争标准检验:事实基础、使用方式与使用目的

判断市场主体是否出于公平竞争的需求使用地名标识,而非攀附他人商誉,应当将以下三个要素作为衡量标准:第一,市场主体使用地名标识须有一定的事实基础,仅限于商品自身产地或市场主体本身位于相关地理区域范围内。例如,北京知识产权法院审理的前述案件中涉案三款被诉侵权产品标注“产自香格里拉”,但生产商不在香格里拉市,产品的产地亦不在香格里拉市,故标注“产自香格里拉”没有事实基础。第二,市场主体对地名标识的使用方式应当合乎相关公众所认知的商业惯例,从使用方式的合理性及必要性层面进行考察。市场主体在其产品上使用地名标识时需与其自有商标结合使用,且就产品的整体外观而言,不得在产品外包装的正中央使用或突出使用地名标识,是否突出使用可以从产品外包装的字体字号、颜色、排列位置等方面判断[7]。如在原告江苏某公司与被告陶某侵犯商标专用权案[8]中,原告方的注册商标是“TG”加文字“汤沟”组合图形商标,有较高知名度,被告陶某在产品包装中部使用较大字体标注和原告商标中“汤沟”文字相同的繁体字“汤沟”,并非出于标注产地的需要,不属于对地名的正当使用。第三,市场主体使用目的系出于善意,要求市场主体系诚信不欺地描述、说明产品的产地或地理位置而不可避免地使用地名标识。如前述“汤沟”案件中,被告在产品包装的显著位置标注“汤沟曲酒厂”,并有意将“汤沟”与“曲酒厂”作不同底色处理,故意突出“汤沟”二字,淡化“曲酒厂”三字,同时将自己的商标标注在不起眼的位置,难以发现。由此可见,被告对“汤沟”的使用并非出于善意。

3.是否容易造成消费者混淆:地名商标与被诉侵权主体自有商标知名度比较

消费者是否会因市场主体对地名标识的使用而造成混淆,是正当使用判断的结果因素,是否导致混淆误认需要考量被诉侵权标识的使用目的和方式,还应当考量被诉侵权人自身商标的使用方式、知名度及涉案商标的知名度等情况。地名商标与市场主体自有商标知名度的高低,对消费者在看到地名标识时是否会对商品或服务的来源产生误认有一定影响。当地名商标知名度高于市场主体自有商标知名度时,消费者在看到市场主体使用地名标识时,容易忽视市场主体自有商标而将地名标识识别为商标;反之,则消费者在看到市场主体使用地名标识时,更易将其识别为地理位置信息,而非商标。二者知名度的比较,应结合个案中相关商标所获荣誉、宣传、广告投入、使用时间等信息。如“天下第一庄”商标案件[9]中,被告在酒盒正面和上方的明显位置标注了自己的“穆珂寨及图”商标本身系山东省著名商标,享有一定知名度。原告未提供证据证明“天下第一庄”商标的知名度。综合来看,相关公众在施以一般注意力的情况下,自然会认为被诉侵权产品标注的“天下第一庄”表明该产品来源于台儿庄,而不会产生该商品来源于原告的混淆和误认。

五、结语与建议

正当使用制度的设计初衷是为了平衡和保护各方利益,促进市场主体公平竞争,维护竞争秩序。在地名商标正当使用判断中,三阶层及五要素均不能孤立判断,而是需要在结合个案事实的基础上,从相关公众的视角出发,综合考察后方能得出结论。

参考文献

[1]北京知识产权法院(2023)京73民终3272号民事判决书.

[2]卞耀武.中华人民共和国商标法释义:[M].北京:法律出版社,2002.

[3]冯晓青.知识产权法利益平衡理论:[M].北京:中国政法大学出版社,2006:23.

[4]王太平.商标法原理与案例:[M].北京:北京大学出版社,2015:376.

[5]最高人民法院公报2005年第10期.利源公司诉金兰湾公司商标侵权纠纷案[EB/OL].http://gongbao.court.gov.cn/Details/d003793eb6785b7782082cc721eefa.html?sw=

[6]北京知识产权法院(2023)京73民终3272号民事判决书.

[7]唐弦.地名商标的正当使用[J].人民司法,2022(11):91-94.

[8]最高人民法院公报2007年第2期.灌南县预算外资金管理局、两相和公司诉陶芹商标侵权纠纷案[EB/OL].http://gongbao.court.gov.cn/Details/8fc6c65e44c76c2c1a49db3034fc35.html?sw=.

[9]最高人民法院(2019)最高法民再210号民事判决书.

首页

首页 上一篇

上一篇

评论