-

专利

专利 -

商标

商标 -

版权

版权 -

商业秘密

商业秘密 -

反不正当竞争

反不正当竞争 -

植物新品种

植物新品种 -

地理标志

地理标志 -

集成电路布图设计

集成电路布图设计 -

技术合同

技术合同 -

传统文化

传统文化

律师动态

更多 >>知产速递

更多 >>审判动态

更多 >>案例聚焦

更多 >>法官视点

更多 >>裁判文书

更多 >>基本案情

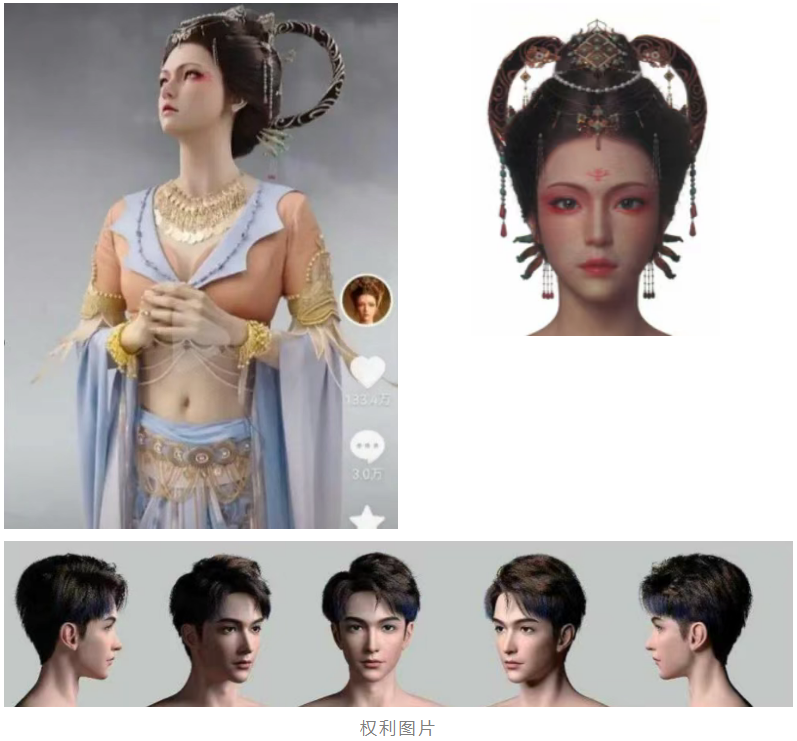

虚拟数字人甲、乙由原告聚某公司、原告元某公司等四家单位联合制作,其中原告聚某公司为著作权人,原告元某公司负责运营。虚拟数字人甲在各平台拥有超440万粉丝,曾获评2022年文化产业和旅游业年度八大热点事件。二原告主张,虚拟数字人甲、乙形象构成美术作品,虚拟数字人甲形象首次发表于某短剧,虚拟数字人乙形象首次发表于某微博账号。被告某联合创作单位员工孙某某离职后,在被告西某公司运营的CG模型网上擅自售卖虚拟数字人甲、乙模型,侵害了二原告就虚拟数字人形象享有的复制权和信息网络传播权;被告西某公司作为平台方未尽到监管责任,应与被告孙某某承担连带责任。

被告一孙某某辩称,二原告主张的仅为头部模型著作权,但孙某某上传的系CG人物的全身模型,二者相似度较低,不足以达到法定标准,不构成侵权。二原告的证据存在篡改嫌疑且创作流程与行业习惯存在差异。另外,被告西某公司与原告间存在利害关系,可能涉嫌伪造证据。综上,请求法院驳回二原告的诉讼请求。

被告二西某公司辩称,二原告未提前告知且无法证明被告西某公司事先知晓侵权行为。作为网络服务提供者,西某公司已经采取上传审核、定期排查、关键词屏蔽、用户协议提醒等合理措施预防著作权侵权,且设有便捷侵权投诉渠道并在收到通知后及时处理。另外,涉案虚拟数字人甲、乙知名度较低且特征不显著,西某公司难以主动识别侵权,已尽到了合理注意义务,不应承担侵权责任,请求法院驳回二原告的诉讼请求。

法院经审理认为

虚拟数字人甲的全身形象和乙的头部形象,并不直接来源于真人,而是由制作团队制作,具有明显的艺术创作效果,体现了制作团队对线条、色彩和具体形象设计的独特的美学选择和判断,具备作品的独创性要求,构成美术作品。二原告系根据某短剧视频主张甲全身形象,虽然该视频制作过程中,使用了部分真人身体妆造后拍摄的素材,但是真人身体妆造形象体现出的是甲的造型设计,而非真人的自然身体特征,系以真人身体妆造形象这一形式表现的造型艺术作品,因此不影响二原告据此主张甲的全身形象构成美术作品。

虚拟数字人甲、乙形象均由原告聚某公司制作并通过其所有的平台账号进行发表,原告元某公司经其授权,对虚拟数字人甲、乙形象享有除发表权及署名权之外的所有著作权,且有权与原告聚某公司一起或单独进行维权相关事宜。因此,法院认定原告聚某公司作为涉案作品的著作权人、原告元某公司作为涉案作品的独占许可人,有权提起本案诉讼。

被告一孙某某在CG模型网发布被诉侵权模型,在人物五官、发型、发饰、服装的设计及整体风格,尤其是在权利作品具有独创性的元素组合方面,与涉案作品虚拟数字人甲、乙形象相同或相似,可以认定构成实质性相似,侵害了二原告对涉案作品享有的信息网络传播权。综合考量被告二西某公司服务的具体类型、对被诉内容的干预程度、是否直接获得经济利益、权利作品的知名度、被诉内容的热度等因素,被告二西某公司作为网络服务提供者不构成共同侵权。

虚拟数字人承载多重权益,本案仅就美术作品的权益进行认定,综合考虑请求保护的权利类型、市场价值和侵权人主观过错、侵权行为性质和规模、损害后果严重程度确定本案的经济赔偿金额。

裁判结果

判决被告一孙某某赔偿二原告经济损失15000元(其中数字人甲的赔偿数额为10000元,数字人乙的赔偿数额为5000元)。

目前,该案判决已生效。

法官说法

当前,虚拟数字人行业的市场规模迅速扩大、应用场景不断拓展,覆盖电商、传媒、文旅、金融等多个领域。中国互联网协会发布的《中国数字人发展报告(2024)》预测,2025年中国数字人核心市场规模超400亿元、带动产业规模超6000亿元。厘清虚拟数字人的法律属性、明确有关行为边界,对于助力虚拟数字人产业繁荣、推动新质生产力发展,具有十分重要的意义。

虚拟数字人承载多重权益

虚拟数字人作为复杂的权利客体,其系利用多种信息技术构建出的虚拟人物形态,属于多个技术领域的集合产物,聚合了多元主体的多重权益。虚拟数字人由外在表现及技术内核两部分组成,具有数字化外形与类人化功能。在外在表现层面,若来源于真人形象、使用真人数据,则涉及自然人的肖像、声音等标表型人格权益的保护。反之,具有独创性的虚拟数字人形象构成美术作品,可以通过著作权法予以保护。在技术内核层面,虚拟数字人涉及的代码等可以作为计算机软件受著作权法保护,具有秘密性、价值性及保密性的算法和数据则可以作为商业秘密受到保护。实践中,在就虚拟数字人的保护路径进行确定时,要结合当事人的主张及案件情况予以综合判定。

本案中,二原告主张虚拟数字人甲、乙的形象构成美术作品。上述形象并不直接来源于真人,而是由制作团队制作,具有明显的艺术创作效果,能够体现制作团队对线条、色彩和具体形象设计的独特的美学选择和判断,兼具独创性及审美意义,可以作为美术作品予以保护。

虚拟数字人形象的权利归属

虚拟数字人形象的创作及交互涉及多方主体,凝聚了大量的人力、技术及物资成本,包括技术提供者、委托方、“中之人”等。根据《中华人民共和国著作权法》第十九条规定,受委托创作的作品,著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的,著作权属于受托人。技术提供者接受委托创作虚拟数字人形象时,通常通过合同明确约定该形象涉及的著作权、商标权等知识产权的归属。若存在多方合作创作虚拟数字人,也需要依据合作协议确定形象权属及相关权益分配。对来源于真人形象的虚拟数字人而言,有关真人就其肖像、声音等人格要素享有人格权。对“真人驱动型”虚拟数字人而言,其系真人表演的数字投射及再现,在符合著作权法规定的情况下,“中之人”享有表演者权。同时,上述自然人亦需要与运营主体约定授权范围、收益分配方式等内容。

本案中,原告聚某公司委托其子公司负责开发制作虚拟数字人形象甲、乙,子公司根据其提供的文件及资料,制作扫描模特、模型、服装、头部资产等,并与其他案外人签订委托制作合同,约定著作权及其他权益均归属于原告聚某公司。后原告聚某公司将涉案虚拟数字人形象除发表权及署名权之外的所有著作权以独占许可的方式授权给原告元某公司,并授予维权权利。因此,原告聚某公司作为著作权人、原告元某公司作为独占许可人,有权提起本案诉讼。

虚拟数字人形象著作权侵权的赔偿金额确定

数字时代,虚拟数字人形象具有多元商业价值,被广泛应用于品牌宣传、营销推广等场景。实践中,相关主体通常通过合同约定使用费用,权利人也倾向以此作为诉讼中的赔偿计算标准。然而,权利使用费具有复合性,除著作权许可费用外,通常还包含文案撰写、短视频拍摄、广告发布等衍生服务对价,在侵权形式与约定使用形式存在差异时,权利使用费不具有可比性。虚拟数字人作为综合性权益载体,本身承载着多重权益,在权利人就单一权利主张赔偿时,应当基于整体性判断,综合虚拟数字人的复合价值属性进行经济损失判定。

本案中,二原告就虚拟数字人甲、乙形象构成美术作品主张权益,应当综合考量美术作品侵权赔偿的计算标准以及虚拟数字人的权益多重性,考虑其权利类型、市场价值和侵权人主观过错、侵权行为性质和规模、损害后果严重程度等确定经济赔偿金额。

首页

首页 上一篇

上一篇

评论